Revista académica de economía

con

el Número Internacional Normalizado de

Publicaciones Seriadas ISSN

1696-8352

LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN EL MANEJO Y OPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO MUNICIPAL. EL CASO DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO

Jorge Arturo Acevedo Alarid (CV)

jacevedo72@me.com

Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo el análisis de la operación y manejo del equipamiento urbano a cargo del gobierno municipal de León, Guanajuato. Se trata de una medición de desempeño que se inscribe en el ámbito de uno de los componentes del llamado proceso administrativo que es el de control. En el abordaje metodológico, se recurre a la evaluación desde el enfoque de las políticas públicas -como variante del proceso de control-, la cual es concebida como la aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social para valorar la conceptualización, el diseño, la implantación y la utilidad de los programas públicos. Se diseña un esquema de trabajo compuesto por tres principales dimensiones que son la estructura jurídica, la estructura administrativa y la participación social -todas con sus respectivos componentes e indicadores de medición-, y se seleccionan cuatro áreas del gobierno municipal a ser evaluadas, en el presente trabajo se presenta la relativa al área de panteones. Una vez realizada la evaluación, se pudo determinar un Índice de Eficiencia Administrativa (IEA) para cada dimensión, para cada área y para la dependencia analizada. Se plantean también un conjunto de propuestas dirigidas a mejorar el desempeño administrativo en el manejo y operación del equipamiento urbano municipal.

Palabras Claves: Equipamiento urbano, infraestructura holística, evaluación del desempeño

Abstract

This research seeks to analyze the operation and management of urban facilities in the municipality of Leon, Guanajuato. The study is a measure of performance from the standpoint of public policy, conceived as the systematic application of social research procedures to assess the design, implementation and utility of public programs. This paper presents the results of area cemeteries. After the evaluation, it was determined an Administrative Efficiency Ratio for each dimension, for each area and for the units tested. Also presented a set of proposals to improve the management and operation of municipal urban equipment.

Keywords: Urban, holistic infrastructure, performance evaluation.

Para ver el artículo completo en formato pdf comprimido zip pulse aquí

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Acevedo Alarid, J.: "La evaluación de la eficiencia administrativa en el manejo y operación del equipamiento urbano municipal. El caso de la dirección de parques y jardines del municipio de León, Guanajuato" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 173, 2012. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2012/

Introducción

En los últimos treinta años, México ha vivido cambios importantes en lo que concierne al ejercicio del gobierno. La evolución del sistema político -en el que la alternancia partidista desempeñó un papel de primera importancia-, implicó la incorporación de algunas novedades administrativas en el terreno de la práctica gubernamental. Como parte de esta readecuación, la medición del desempeño y la evaluación de programas públicos comenzó a figurar -aunque tibia y lentamente-, en el lenguaje de los políticos, pero también en la literatura y currícula académica de las universidades nacionales.

En buena medida, la apertura de la economía mexicana y la suscripción de convenios con otras naciones y organismos internacionales, también fueron motivo para que estos cambios se sucedieran. Las evaluaciones en materia educativa, de los índices de corrupción y de competitividad económica, son sólo algunos ejemplos del escrutinio del que el país es objeto por parte de agencias externas.

En el caso de las instancias gubernamentales, las nociones de transparencia y de rendición de cuentas adquirieron rango institucional, como parte de las cláusulas contenidas en los convenios, acuerdos y tratados internacionales suscritos. De tal suerte que la evaluación de la gestión del gobierno -incluida su capacidad institucional-, surge como un componente de esta oleada de reformas y adiciones.

De acuerdo con estudios comparados en la región latinoamericana realizados por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (cepal, 1998) y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (clad, 2003), se muestra que un gran número de países latinoamericanos han desarrollado iniciativas para la implantación de sistemas de evaluación de desempeño con diversos grados de sistematización y cobertura, aunque pocos han logrado alcanzar el nivel de madurez institucional requerido para su consolidación.

En México, en el plano municipal, se ha promovido diversos programas, sistemas, instrumentos y herramientas para facilitar la medición de la gestión. Inicialmente, se priorizó en la medición de las capacidades y desempeño en temas financieros y administrativos, como componentes esenciales en el nuevo contexto en el cual se delegan mayores responsabilidades y recursos a entidades locales. Luego, se fue aumentando el perfil a la medición de la capacidad institucional y el desempeño real de los gobiernos municipales en aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos, el manejo y operación del equipamiento urbano, y otras competencias delegadas a los gobiernos locales.

Este trabajo de investigación tiene ese propósito, dar a conocer cuál es el grado de eficiencia administrativa en el manejo y operación del equipamiento urbano a cargo del gobierno municipal de León, Guanajuato, y en específico del área de parques y jardines. Dado que no existen datos ni información previa a ese respecto, no se plantea hipótesis alguna. Se aspira a construir estándares de desempeño a manera de índices, con lo cual se estaría midiendo la eficiencia administrativa en los rubros mencionados.

Se diseño un esquema de trabajo compuesto por tres principales dimensiones que son la estructura jurídica, la estructura administrativa y la participación social -todas con sus respectivos componentes e indicadores de medición-, y se seleccionan para el trabajo global cuatro áreas del gobierno municipal a ser evaluadas que son las direcciones de Rastro, de Panteones, de Mercados y de Parques y Jardines. Para acceder a la información requerida, se recurre a la recopilación documental y estadística de fuentes oficiales, así como de la aplicación de entrevistas y cuestionarios a los titulares de las oficinas mencionadas.

Breve acercamiento teórico

En México, en el plano municipal, se ha promovido diversos programas, sistemas, instrumentos y herramientas para facilitar la medición de la gestión. Inicialmente, se priorizó en la medición de las capacidades y desempeño en temas financieros y administrativos, como componentes esenciales en el nuevo contexto en el cual se delegan mayores responsabilidades y recursos a entidades locales. Luego, se fue aumentando el perfil a la medición de la capacidad institucional y el desempeño real de los gobiernos municipales en aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos, el manejo y operación del equipamiento urbano, y otras competencias delegadas a los gobiernos locales.

Aunque de ningún modo se puede afirmar que se trate de acciones extendidas. Ello va en correspondencia con el desarrollo del sistema político el cual, a decir a algunos especialistas, aun no acaba de sacudirse de su pasado autoritario en el que la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los asuntos y recursos públicos era la norma generalizada. Como quiera, el supuesto de la evaluación es que los gobiernos y los ciudadanos puedan acceder a información de primera mano para conocer los verdaderos resultados e impactos de las acciones públicas y, en su caso, mejorar lo alcanzado.

Si bien el estudio sistematizado de la administración lleva más de un siglo en su andar -con los esfuerzos de Frederick Taylor y Henry Fayol-, hoy día se mantiene, en esencia, la noción de que se trata de una acción humana cooperativa. Sobre este punto, Waldo Dwight (1964:13) sostiene que cuando la actividad humana es cooperativa y produce efectos que no existirían si la cooperación no se diera, entonces se está frente a una acción de administración.

El mismo autor incorpora la idea de racionalidad como condicionante para la cooperación humana así como dos términos que son inherentes a la administración: la organización y la dirección. A la primera, Dwight (1964:15) la asocia con la estructura, en tanto que la segunda con el funcionamiento. De ese modo, organización y dirección son categorías de análisis interdependientes, esto es, una no existe sin la presencia de la otra. Lo anterior sugiere que la administración requiere de un cuerpo estático -una forma de organización determinada- pero también de un cuerpo dinámico -un conjunto de seres humanos- que da vida a la organización.

En la actualidad, las organizaciones buscan, en lo general, obtener beneficios a partir de la idea de trabajar en conjunto con el propósito de alcanzar ciertas metas. Pero las metas implican la existencia de programas o métodos para llegar a ellas, esto es, sugiere la idea de planificar. La importancia de la planificación lleva a Stoner, Freeman y Gilbert a afirmar que “sin un plan de lo que debe hacer una organización, ninguna podrá ser muy efectiva” (1995:7).

Otro aspecto a considerar en la consecución de las metas de una organización es la adquisición y asignación de recursos. Una organización requiere de personal, materiales y otro tipo de insumos para cumplir con sus propósitos y fines (Colín, 2011). De modo que toda organización, sea esta simple o compleja, requiere de una administración acorde con su naturaleza y sus metas. La administración, así entendida, consistiría en darle formas, de manera consciente y constante, a las organizaciones. Pero estas formas no se expresan de manera aislada ni mucho menos. En realidad la administración se trata de un proceso sistémico y sistemático, es decir, se compone de partes o fases interrelacionadas, a la vez que siguen pautas metodológicas permanentes.

En conjunto, la manera como las organizaciones se conducen para cumplir con sus propósitos y fines se conoce como desempeño organizacional, concepto que incluye un par de criterios para evaluar a la misma organización: la eficiencia y la eficacia. Es Peter Drucker (Stoner, et al, 1995: 10) quien define a la eficiencia como “hacer correctamente las cosas”, y a la eficacia como “hacer las cosas correctas”. La primera pondera la relación costo-beneficio, de si los insumos utilizados se corresponden (o se compensan) con los productos o resultados obtenidos. En cuanto a la eficacia, lo que ésta busca es elegir las metas acertadas. La correcta identificación de un producto o meta a alcanzar es lo que da sentido a la eficacia. Para el propio Drucker (1995: 11), ésta última es la clave del éxito de una organización ya que la selección de una meta inapropiada es un traspié que ningún desempeño eficiente puede superar.

Las políticas públicas conforman un proceso cíclico el cual da inicio cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un problema que, por su importancia, merece su atención y termina con la evaluación de los resultados que han tenido las acciones emprendidas para eliminar, mitigar o variar ese problema. Se trata de una secuencia de pasos o etapas interconectadas, que se van retroalimentando de manera permanente.

Las tres primeras fases (identificación del problema, el análisis y la selección de la alternativa de solución) representan la planeación en el proceso administrativo; la implantación condensa a la organización y a la dirección; y finalmente la evaluación asume la parte del control. El control en el proceso administrativo busca asegurar de que se cumplan las metas y las actividades tal y como fueron concebidas en la planeación, así como establecer las medidas correctivas si así se determinara. En el caso de la evaluación de políticas, su propósito es esencialmente el mismo: “La meta general de la evaluación es producir información que sirva para orientar y valorar las decisiones vinculadas al diseño, la gestión y el futuro de las políticas públicas” (Tamayo, 1997:18).

Al tratarse de la última fase del proceso de la política pública -y puesto que el proceso es cíclico, la evaluación es también la primera. El análisis de los resultados encontrados conduce a una revisión del estado del problema lo cual puede dar lugar a una nueva política, a la continuación de la existente o a la terminación de la misma. La situación más común tras la evaluación es la introducción de variaciones en la política preexistente o la sucesión de ésta por otra más adecuada al nuevo estado del problema (Tamayo, 1997:18).

Tanto el control administrativo como la evaluación de políticas buscan contrastar lo que ocurre en la realidad con los resultados y situaciones esperados. La evaluación desde el enfoque de las políticas públicas incorpora los aspectos necesarios para conocer el desempeño de las políticas en materia de equipamiento urbano en los municipios.

De tal suerte, una de las cosas mas importantes para la administración pública, debería ser la valoración de la eficiencia administrativa, en el manejo y operación del equipamiento urbano a su cargo (rastros, mercados, panteones, parques y áreas verdes), el tipo de evaluación a aplicar debe ser durante el proceso de implantación, lo cual servirá para conocer y contrastar lo que existe y lo que eventualmente se concibió como meta deseable.

Tal y como ha sido mencionado, la evaluación desde el enfoque de las políticas públicas es la “aplicación sistemática de los procedimientos de la investigación social para la exploración de la eficacia de los programas de intervención social” (Rossi y Freeman, 1989). Para Mejía (2003), “la evaluación es un modo de razonamiento cuya apreciación se basa en métodos cuya importancia es proporcionar sistemáticamente elementos y procesos para establecer los efectos reales, sean estos previstos o no, y donde existen referencias o valores para determinar lo negativo o lo positivo de las acciones”.

Otro aspecto a considerar es el carácter integral de la evaluación en el proceso de políticas, en virtud de ser acompañante de todas sus fases. A este respecto, también se le concibe como un “proceso permanente y continuo de indagación y valoración de la planificación, la ejecución y la finalización del programa social, para generar conocimiento y aprendizaje que alimenta la toma de decisiones” (Gipsor, 2000:55).

Todas las definiciones sugieren un ejercicio ordenado de indagación cuyo propósito inicial es conocer cómo ha sido el desempeño de la política pública, de acuerdo con el momento en que se efectúa la medición así como de los aspectos que se evalúan. Es decir que la evaluación en sí es un método de contrastación puesto que contiene las características necesarias para definirla como tal. Es un proceso sistemático y ordenado para llegar a un propósito u objetivo determinado.

El control no se fija únicamente en saber si se logró o no alcanzar las metas planeadas, no obstante que esto sea su principal foco de atención. También se ocupa de saber si los procesos de trabajo son los adecuados para llegar a los fines; de conocer si los insumos utilizados son los que se requieren; incluso, de detectar si las metas dispuestas deben o no mantenerse. En este caso, se está frente a un ejercicio de monitoreo dirigido a medir la eficiencia administrativa de un determinado número de actividades inherentes al manejo y operación del equipamiento urbano municipal.

Una evaluación requiere de determinados requisitos elementales. Uno de ellos es la existencia de objetivos los cuales establecen el ámbito específico y suficientemente preciso para la orientación, en este caso, del programa municipal de equipamiento (Ruiz, 1996:23). Es recomendable que un objetivo exprese el fin que se persigue en forma técnica, cuantificado en términos de volumen, distribución y tiempo, y especificados en relación con el espacio al que se refieren (OPS-OMS, en Ruiz, 1996:23). A primera vista, se puede decir que el objetivo del programa de equipamiento urbano municipal en lo que concierne al manejo y operación administrativos no fue definido en la fase de planeación.

Como no se encontró estándares de desempeño a partir de los cuales contrastar los resultados reales, se consideró pertinente establecerlos para contar con esos referentes útiles para el desarrollo de la investigación. Fue así que tornó a identificar un objetivo general cuantificable que serviría para conocer el grado de eficiencia administrativa ya descrito.

Otro requisito necesario para la evaluación de un programa son las metas. Una meta va a ser entendida como “la expresión detallada de las etapas de cumplimiento de un objetivo, cuantificada en actividades, tiempo y ámbito de aplicación” (OPS-OMS, en Ruiz, 1996:23). Dicho de otro modo, las metas son los pasos que conducen al lograr el objetivo general. Es el desglose de las actividades que, en conjunto, contribuirán a la medición del grado de eficiencia administrativa.

Un componente también esencial es la construcción de indicadores que ayuda a determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos y las metas respectivas (Cohen y Franco, 1992:155). Estos instrumentos de medición, dada su expresión numérica, son importantes para la toma de decisiones puesto que ayuda a proporcionar información útil sobre el desempeño de un programa público.

Es importante indagar acerca de la eficiencia administrativa del equipamiento urbano municipal para saber si las políticas publicas dentro de la administración son eficientes (caso León). Si bien el equipamiento de las ciudades abarca una gran cantidad de aspectos, es preciso identificar aquél que es de competencia exclusiva de los gobiernos municipales.

De acuerdo con las atribuciones y responsabilidades que para los municipios se establece en los Artículos115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Guanajuato respectivamente, para los fines de este trabajo se considerará equipamiento urbano al conjunto de espacios construidos donde se proporcionan servicios públicos para el abasto de productos, la convivencia y recreación social y la sustentabilidad ambiental, de tal manera que se considerará como equipamiento urbano a los siguientes elementos:

- Mercados, tianguis y centrales de abasto.

- Panteones y velatorios

- Rastro

- Parques y jardines

Con base en que se plasma en la estructura del organigrama municipal del Ayuntamiento de León Guanajuato, la dependencia que se encarga de la administración de estos elementos de equipamiento urbano es la Secretaría de Administración y Servicios Municipales. Esta Secretaría cuenta con 10 direcciones:

- Dirección Administrativa

- Dirección de Alumbrado Público

- Dirección de Aseo Público

- Dirección de Mantenimiento Vial

- Dirección de Mercados

- Dirección de Panteones

- Dirección de Parques y Jardines

- Dirección de Rastro

- Dirección de Servicios Mecánicos Municipales

- Dirección de Administración de Pipas Municipales

Estrategia metodológica

Se definieron los siguientes indicadores para cada una de las unidades de análisis establecidas:

Cuadro 1. Indicadores de la estructura Político-Institucional.

Unidad de análisis |

Indicadores |

a) Criterios y lineamientos normativos b) Manuales operativos c) Atribución de responsabilidades |

a.1 Existencia de normas legales aplicables para el servicio.

b.1 Existencia de manuales de procedimientos aprobados y conocidos por el personal. |

d)Cooperación técnica y/o financiera

e)Afinidades partidistas

f)Mecanismos de comunicación y solución de conflictos |

d.1 Existencia de cooperación técnica con el gobierno federal o estatal para elaborar o modificar normas de equipamiento. e.1 Existencia de afinidad de partidista del gobierno municipal con el estatal y federal f.1 Existencia de mecanismos permanentes de intercambio de información con direcciones pares federal y estatal. |

Fuente: Elaboración propia |

|

Cuadro 2. Indicadores de la estructura Administrativa

Unidad de análisis |

Indicadores |

g) Personal capacitado h) Experiencia institucional i) Procedimientos técnico-administrativos |

g.1Existencia de perfiles profesionales definidos para cada puesto. h.1 Promedio de años en el ámbito gubernamental del personal |

j) Fuentes de financiamiento k) Utilización de recursos |

j.1 Porcentaje de recursos propios dentro del presupuesto total. k.1Porcentaje del gasto utilizado en administración y mantenimiento |

Fuente: Elaboración propia. |

|

Cuadro 3. Indicadores de la estructura Participativa

Unidades de análisis |

Indicadores |

|

l) Mecanismos de participación grupos sociales m) Disposición a la atención de demandas grupos sociales |

l.1 Existencia de elementos de equipamiento administrados por comités u organizaciones sociales. m.1 Porcentaje de demandas atendidas respecto a las recibidas. |

|

n) Mecanismos de participación grupos empresariales

o) Disposición a la atención de demandas grupos empresariales |

n.1 Existencia de elementos administrados por grupos o individuos privados o.1 Porcentaje de demandas atendidas respecto a las recibidas. |

|

Fuente: Elaboración propia |

||

Cuadro 4. Resumen de indicadores

Dimensión |

Componentes |

Unidades de análisis |

Indicadores |

Estructura Político-Institucional |

2 |

6 |

8 |

Estructura Administrativa |

2 |

5 |

10 |

Estructura Participativa |

2 |

4 |

8 |

TOTAL |

6 |

15 |

26 |

Fuente: Elaboración propia |

|||

Para cada uno de los 26 indicadores definidos se definió una escala o rango de valor del 0 al 2, donde cero indica ausencia o inexistencia y 2 valor máximo. Ejemplo:

Indicador: Existencia de perfiles definidos para cada puesto.

- Si existen. Valor 2

- Se están elaborando. Valor 1

- No existen. Valor 0

A su vez, el resultado para las unidades de análisis se ubica en una escala de valor para obtener una calificación primero de los componentes, y luego de las dimensiones. A cada dimensión se le asigna un valor normalizado para calcular las diferencias respecto a valores mínimos en la muestra de referencia.

Donde:

ValorNorm=Valor normalizado de cada dimensión;

v= valor obtenido por la dimensión;

min= valor mínimo del rango o escala establecida y,

max= valor máximo del rango o escala establecida.

Después de normalizar todos los valores de las dimensiones. Se calculará un Índice de Eficiencia Administrativa municipal del equipamiento (IEA). El IEA global del equipamiento se obtiene de la suma-promedio de los valores de cada una de las dimensiones. Dichos valores, a su vez, representan los IEA´s parciales puesto que corresponden a cada dimensión. Se elige la construcción de un índice debido a que es una medida estadística que expresa el valor de la variable considerada como porcentaje de un valor de referencia.

De tal manera que el IEA, expresado en términos porcentuales, se obtendrá tanto para cada elemento de equipamiento: mercados, rastros, parques y jardines y panteones; como también para el conjunto de ellos. Es importante considerar que el índice pondera de igual forma a las dimensiones que a las unidades de análisis. El cálculo del IEA se obtiene al promediar los índices normalizados para cada dimensión.

Donde:

IEA= Índice de Eficiencia Administrativa;

DM= valor normalizado de la dimensión i;

n= número de dimensiones.

Caracterización de la Dirección de Parques y Jardines

Estructura político institucional

La Dirección de parques y jardines opera con un reglamento elaborado en 1996. Actualmente tiene muchas imprecisiones y carece de mecanismos para poner en práctica las actividades de cobertura, inspección y sanciones. Las propuestas a los reglamentos municipales le corresponde elaborarlas al departamento jurídico de la presidencia municipal y hasta el momento, no existe iniciativa alguna de modificación o adecuación a la vigente. Esta es una situación común en la administración pública de México, donde los marcos jurídicos no tienen formas institucionalizadas de adecuación permanente, lo que los hace obsoletos al paso del tiempo.

Como todas las direcciones del gobierno municipal, cuenta con perfiles definidos para cada puesto. Estos son elaborados por la Secretaría de Desarrollo Institucional (sdi) y aprobados y revisados, de manera constante, por cada una de las dependencias municipales. Sin embargo, no cuentan con manuales operativos o de procedimientos para las diversas actividades que se realizan en la Dirección de parques y jardines.

El tema de la innovación administrativa no se encuentra en ninguna de las actividades establecidas en la Dirección. Actualmente cuentan con tan sólo una persona que se encarga del registro de trámites y solicitudes de transparencia. Las relaciones institucionales se establecen con otras direcciones dentro de la misma administración municipal y con algunas dependencias del gobierno federal como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) con quienes coordinan actividades conjuntas de forestación, aunque los convenios no los elabora de manera directa la Dirección. Estos vínculos interinstitucionales se dan de manera irregular y temporal, y generalmente se enfocan a colaboración en áreas comunes sin que exista intercambio de mejoramiento administrativo o de gestión.

Estructura administrativa

La capacitación técnica como mecanismo de mejora de la calidad y la profesionalización de las actividades administrativas se encuentra ausente de la Dirección de parques y jardines. No tienen programas de capacitación propios. Al personal de nuevo ingreso le dan un breve curso de inducción y la Secretaría de Desarrollo Institucional imparte cursos de motivación, liderazgo y superación personal.

La administración municipal anterior a la actual (2003-2006) realizó una certificación de procesos operativos o administrativos en muchas secretarías y direcciones. A partir de 2006 la creación y actualización de certificaciones se canceló debido al alto costo que representaba. La Dirección de parques y jardines obtuvo la certificación de los procesos de poda o tala.

Actualmente llevan algunos registros para dar seguimiento a los procesos antes certificados. Sin embargo, cuestiones como la innovación y la mejora continua, necesarios en las actualizaciones de la certificación, no se realizan.

La evaluación como proceso de seguimiento continúo de las acciones y de mecanismo para determinar si las acciones realizadas se dirigen a los objetivos y metas no se efectúan dentro de la Dirección, sino que es tarea de la sdi1 .

La capacitación permanente del personal que labora en la Dirección es limitada. Por un lado, la sdi es quien se encarga de dar algunos cursos de superación personal, en tanto que la Dirección solamente recibe 10,000 pesos al año para gastos de capacitación que son utilizados de apoyo al personal que requiere terminar sus estudios básicos.

En cuanto al financiamiento, dada la naturaleza de la actividad, la Dirección solamente recibe recursos públicos y no tienen captación de recursos propios. Del monto total de su presupuesto, aproximadamente 20% lo destinan a gastos administrativos y de mantenimiento. No hay actividades de innovación administrativa ni de capacitación técnica.

Estructura participativa

El Ayuntamiento actual tiene figuras legales como patronatos y comités de colonos que administran algún tipo de equipamiento urbano. En el caso de los comités, existen algunos módulos deportivos manejados por colonos mediante convenios con la Secretaria de Desarrollo Humano y Social; los patronatos que administran los grandes parques de la ciudad reciben subsidio municipal y se encuentran adscritos a la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Dentro de la Dirección tienen un programa, actualmente en fase de prueba, para adoptar algunas áreas verdes públicas. Se establece un convenio con las empresas que se encuentran enfrente de esos espacios para que los adopten, dándoles mantenimiento y cuidados a cambio de permitirles colocar a los comercios una leyenda que indique que el área en cuestión se encuentra bajo la tutela de alguna empresa.

De esta manera, el ayuntamiento se ahorra costos de mantenimiento y riego de esos espacios. Este programa se está promoviendo con hoteles, restaurantes, agencias de autos para que se hagan cargo de las áreas verdes que colindan con sus negocios. En este momento existen dos convenios funcionando y uno se encuentra en proceso de formalización.

La Dirección recibe solicitudes ciudadanas demandando mantenimiento de áreas verdes, riego, poda de árboles, arreglo de mobiliarios en parques, etc. No se cuenta con un registro de estas solicitudes y las resuelven en la medida de sus posibilidades y recursos. El presupuesto con el que cuentan no les alcanza para dar mantenimiento a toda la ciudad.

Calificación de la Dirección de parques y jardines

Las calificaciones de los indicadores se muestran en las tablas siguientes. Se tiene que en la valoración de los componentes, tres tienen una calificación alta: marco jurídico y participación de grupos sociales y privados; uno tiene una calificación media: relaciones con otros niveles de gobierno y, dos obtuvieron una calificación baja: capacitación técnica y financiamiento.

Las dimensiones obtuvieron calificaciones diferenciadas; la estructura participativa obtuvo una valoración alta, la estructura político institucional media y la estructura administrativa baja. El Índice de Eficiencia Administrativa resultante para la dirección de parques y jardines es de 50 puntos.

Cuadro 5. Índice de Eficiencia Administrativa de la Dirección de parques y jardines

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

iea: 50.00 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fuente: elaboración propia |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Interpretación de resultados y conclusiones

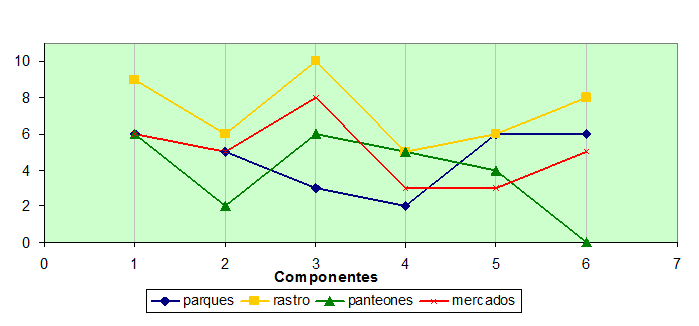

Una primera observación acerca de los resultados de la evaluación realizada es la disparidad en el comportamiento de los índices por dimensión y por área. De acuerdo con la siguiente tabla, con excepción del marco normativo, puede notarse tal diversidad:

Cuadro 6. Comportamiento de los componentes

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Fuente: elaboración propia |

Figura 1. Comportamiento de los componentes

|

Fuente: Elaboración Propia |

El desempeño está asociado con los logros individuales o colectivos al interior de una organización, y al alineamiento de la gestión con las metas y objetivos de la organización. Por lo tanto el desempeño es una magnitud de los logros de una organización. En el caso de la evaluación de la eficiencia administrativa en el manejo y operación del equipamiento municipal, ésta se inscribe como parte de los procesos que tiene que ver con el desempeño del gobierno municipal como organización.

La medición de desempeño, entonces, es un sistema que permite saber con precisión cuál es la capacidad real de la organización para cumplir con sus actividades, sus metas y sus objetivos, en atención a la disponibilidad real de los medios y recursos, y al conocimiento, experiencia, esfuerzo, capacidad y motivación de su equipo humano. Está más dirigida a evaluar la gestión de los equipos de trabajo que a la gestión personal.

La propuesta de medir la eficiencia administrativa del equipamiento obedece a la necesidad de mejorar la calidad de los procesos de las dependencias encargadas de aplicar tales políticas. Los resultados obtenidos de esta valoración sugieren algunas posibles explicaciones. A continuación se analiza de manera transversal a todas las direcciones evaluadas, de acuerdo a cada una de las dimensiones establecidas así como sus componentes:

1. Estructura Político Institucional. Tal como se señaló, la dirección de parques y jardines obtuvo una calificación media en esta dimensión.

2. Estructura Administrativa. En este rubro, la dirección de parques alcanzó una calificación baja. En lo que concierne al componente capacitación técnica, la valoración va entre baja y alta, lo cual significa que la consistencia de los programas de capacitación no es la más recomendable. En cuanto al financiamiento se obtuvo una valoración entre baja, en tanto que la dirección esta completamente supeditada a la designación de recursos de manera externa.

3. Estructura Participativa. La dirección de parques y jardines obtuvo una calificación alta. Descompuesto por componente, para la participación de grupos sociales, la valoración transcurrió entre media y alta, lo mismo que en participación de grupos empresariales.

4. El Índice de Eficiencia Administrativa promediada del total de direcciones (54.17) refleja un bajo grado de consistencia de todas las direcciones analizadas. Una posible aproximación general que ayude a explicar tal dato es la debilidad del sistema organizacional del gobierno municipal.

¿Cómo alinear los componentes de este postulado con el desempeño de la administración pública municipal? En términos generales, los objetivos centrales de la medición de desempeño en una organización municipal pudieran ser:

• Mejorar el conocimiento y el control de los procesos internos.

• Apoyar el mejoramiento de la gestión municipal.

• Mejorar la transparencia de la gestión hacia el municipio.

• Mejorar la localización de recursos en atención al impacto.

• Apoyar la modernización del gobierno local.

• Liderar el desarrollo económico local.

Es probable que la baja valoración de la consistencia de las políticas de equipamiento municipales provenga, a su vez, del débil o ambiguo nexo entre la misión del gobierno municipal y las acciones, funciones y procesos de cada una de las dependencias que lo conforman. La misión debe ser “abrazada” por todos los procesos, objetivos y metas de la organización. Para ello, un paso clave en el proceso de control y en el de mejoramiento es el establecimiento de medidas. El conjunto de valores que asumen estas medidas durante el proceso representan los indicadores del proceso.

Referencias

Anzaldo, C. 2003. Tendencias recientes de la urbanización. Conapo. México. Consultado en línea el 9 de mayo 2008. http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/2003/03.pdf.

Bodemer, K. Coraggio y Ziccardi, A. 1999. Las políticas sociales urbanas en el inicio del nuevo siglo. Documento base. Red URBA-AL 5 Políticas Sociales Urbanas. Unión Europea. Municipalidad de Montevideo, abril de 1999.

Boltvinik, J. 2002. Estrategias de desarrollo social, en periódico La Jornada, 28 de junio de 2002, p. 28, México.

Borja, J. y Castells M. 2000. Local y Global. La gestión de la Ciudades en la era de la Información. Ed.Taurus. México.

Castells, M. 1976. La cuestión urbana. 2ª. Edición. Siglo XXI ed. México

Ceag. 2004. Estudio de planeación del uso sustentable del Acuífero del Valle de León

Chiavenato, I. 1999. Introducción a la Teoría General de la Administración. McGraw-Hill Interamericana S.A. 5ª edición. Bogotá Colombia.

Consejo Nacional de Población. 2000. Proyecciones de población 2000-2030.

Colín et al. (2011). Capital social, Innovación y Competitividad. Un Estudio de Caso de la Industria Manufacturera del Estado de Guanajuato, México, Revista Urbe, (2) 1, pág. 58. Venezuela: Universidad Rafael Belloso.

Garza, G. 2000. Administración Contemporánea. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A de C.V. 2ª.edición. México.

Garza, G. 2002. Evolución de las ciudades mexicanas en el siglo XX. En Notas. Revista de Información y análisis, num.19.

Garza, G. 1999. Cincuenta años de Investigación urbana y regional en México, 1940-1991. El Colegio de México. México.

Garza, G. 1985. El Proceso de Industrialización en la ciudad de México (1821-1970). El Colegio de México. México

Hansen, R. 1988. La Política del Desarrollo Mexicano. Ed. Siglo XIX, 17ª.edición. México

Instituto Municipal de Planeación de León Guanajuato. 2003. Análisis fotográfico aéreo

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 2005. II Conteo de Población y Vivienda. México.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 2000. XII Censo General de Población y Vivienda. México.

Iracheta, A. 2003. Globalización y Pobreza Urbana, en: Pobreza Urbana. Perspectivas globales, nacionales y locales. Memorias del Foro Internacional sobre la Pobreza Urbana. Gobierno del Estado de México, Porrúa, Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza. México.

Iskandar, A. (coordinador). 2006. Estudio Comparado sobre Sistemas de Medición de Desempeño Municipal en América Latina. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Documento en pdf.

Lefebre, H. 1980. La Revolución Urbana. Alianza Editorial. Madrid

Luna, M.A. 2003. Marginalidad y deterioro de la cohesión social en Pobreza urbana. Perspectivas globales, nacionales y locales. Gobierno del Estado de México, Editorial Miguel Ángel Porrúa, México

Massiah, G. 1993. Ciudades en desarrollo. Ed. Siglo XXI, México

Méndez, J. L. 2000. La política pública como variable dependiente: hacia un análisis más integral de las políticas públicas. En: Méndez, J. L. (comp.) Lecturas básicas de administración y políticas públicas. El Colegio de México. México.

Midgley, J. 1995. Social Development. The Development Perspective in Social Welfare. Sage Publications, London.

Munizaga, G. 2000. Diseño Urbano: teoría y método. 2ª. Edición. Alfa Omega, México.

Payds. 2006. Protección al ambiente y Desarrollo Sustentable de León PAYDS.

Gobierno Municipal de León. 2006. Plan Municipal de Desarrollo de León 2006-2009

Robbins, S y Coulter, M. 2010. Administración. Pearson Educación de México, S.A. de C.V. 10ª.edición. México.

Ruiz, C. 1996. Manual para la elaboración de políticas públicas. Plaza y Valdés editores, México.

Ruiz, C. 1999. La economía y las modalidades de la urbanización en México 1940-1990. En Economía, Sociedad y Territorio.Vol.II, núm 5, enero-junio de 1999. El Colegio Mexiquense, A.C. México

Sánchez, A. 2001. Marginación e ingreso en los municipios de México. IIEC-Miguel Ángel Porrúa, México.

Secretaría de Salud. 2002. Jurisdicción Sanitaria VII, Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones

Secretaría de Educación de Guanajuato. 2005. Secretaría de Educación de Guanajuato

Sobrino, J. (XXXX). Funciones económicas predominantes del sistema metropolitano de México. En: Sistemas Metropolitanos. Nuevos Enfoques y Prospectiva. El Colegio Mexiquense y Sedesol. México.

Stoner, J. et al. 1996. Administración. Prentice-Hall Hospanoamérica, S.A. 6ª.edición. México

Tamayo, M. 1997. El análisis de políticas pública, en Bañón, R. y Carrillo, E. (comps.) La nueva administración pública. Alianza, Madrid.

Tello, C. 2007. Estado y Desarrollo Económico: México 1920-2006. Facultad de Economía. México. unam. México

Tuirán, R. 2001. Los desafíos demográficos del México en el siglo XXI. En Demografía y Migración. Memorias 2001 IBERGOP-México.

Unikel, L. 1975. Desarrollo Urbano y Regional en América Latina. Fondo de Cultura Económica. México.

Waldo, D. 1964. Estudio de la Administración Pública. Editorial Aguilar. Madrid.

Weber, M. 1996. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. México

Zicarddi, A. y Saltalamacchia, H. 2002. Metodología de Evaluación del Desempeño de los Gobiernos Locales en Ciudades Mexicanas. Documento en PDF. Consultado en línea el 14 de febrero de 2009 http://saltalamacchia.com.ar/evaluacion.pdf

1 En la valoración del indicador referente a evaluaciones, las que realiza la sdi no se considera como externa ya que es una dependencia dentro de la misma administración municipal.