DECORAR EL ESPACIO SEGÚN EL GUSTO. EL ARTE, EL COLECCIONISMO Y EL MOBILIARIO EN EL INTERIOR DE LAS CELDAS BENEDICTINAS EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII. ESTÉTICA BARROCA ALEJADA DE LA POBREZA MONACAL

Natalia Juan García (CV)

Departamento de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza

natajuan@unizar.es

RESUMEN

A partir del estudio de unas cartas redactadas por los monjes visitadores de la orden benedictina este trabajo pretende analizar la decoración del interior de las celdas monacales de los siglos XVII y XVIII en España. Estos espacios se llenaron de lujosos objetos que alejaron a los religiosos de la pobreza monacal que debían observar al ingresar en la Orden de San Benito. El gusto por suntuosos enseres, ricos muebles y piezas artísticas vincularon a estos monjes a la moda y la estética de la sociedad de su tiempo, tal y como se desprende del análisis de la documentación analizada.

Palabras clave: Decoración, lujo, mobiliario, espacio doméstico, coleccionismo.

*****

INTRODUCCIÓN

El ámbito doméstico es el espacio donde tiene lugar, ya sea en familia o de manera individual, la vida privada de quien lo habita, la cual viene determinada históricamente por el desarrollo de la sociedad. Tal y como apuntan algunos estudiosos “la arquitectura crea espacios para ser habitados, espacios donde se realizan actividades” que tendemos a llenar de enseres los cuales se convierten en parte integrante de esos lugares. Así se crean vinculaciones entre los objetos y los sujetos que los poseen. De esta manera, la distribución y la funcionalidad de determinadas estancias se apoyan en los muebles y en los usos que les concedemos. Cada dependencia viene caracterizada por las piezas que le son representativas y que, a su vez, son diferentes en cada ambiente.

Los espacios determinan los elementos que se incluyen en su interior y éstos dan sentido a la estancia. La ubicación del mobiliario dentro del ámbito doméstico establece las actividades que realizan los inquilinos. La elección de las dimensiones y las formas de la cama, el escritorio, las sillas… hacen referencia a la persona que usa estos muebles, sus tradiciones culturales, sus necesidades, sus posibilidades culturales y económicas e incluso a las aspiraciones que tiene. Parafraseando un conocido refrán popular podría decirse: dime dónde (o cómo) vives y te diré quién eres. En este sentido, la investigadora Carmen Abad Zardoya apunta que, el espacio doméstico tal y como “se presenta a los ojos del visitante ocasional, es la tarjeta de presentación de la condición y el gusto de sus moradores”. Así, los muebles y objetos de los que nos rodeamos nos definen y nada habla tanto de nosotros mismos como los elementos que tenemos en nuestro dormitorio. Revelan nuestro pasado e incluso nuestra personalidad.

Visitar las casas de otros permite adentrarnos en sus historias particulares. Esta experiencia se puede constatar no sólo de manera física, pues también puede realizarse a partir del estudio y el análisis de determinada documentación histórica que nos posibilita echar la vista atrás en el tiempo y asomarnos a las ventanas de las habitaciones de determinado grupo social. En este trabajo queremos centrarnos en la reconstrucción de los objetos y el mobiliario que los monjes benedictinos de la España de los siglos XVII y XVIII atesoraban en sus celdas. Esta práctica no sólo desobedecía el voto de pobreza de la Regla que profesaban, sino que la quebrantaba completamente. Entre los ricos enseres que coleccionaban en sus celdas encontramos cajitas de rapé, relojes, tapices, alfombras, colchas, escritorios, muebles de escaparate, ricas papeleras, bastones con puños de plata, cubiertos de mesa también de plata y toda una suerte de piezas que conformaban un verdadero ajuar que hacía que los monjes participaran de la moda de su tiempo.

Todo estos enseres de lujo les singularizaban con respecto a la comunidad de la que formaban parte y desempeñaban “un papel activo en la construcción de la imagen que aquellos pretenden dar de sí mismos” e incluso de querer aparentar más de lo que realmente eran. Estas posesiones les distinguían del resto de religiosos, ese colectivo que constituía la razón de ser de un monasterio. La idea de individualidad y de intimidad generada por cada monje al decorar su celda particular se desarrolló especialmente durante la Edad Moderna y su práctica suponía la construcción de un espacio propio y exclusivo que sólo pertenecía al monje que ocupaba la celda. Según apunta un importante estudioso de la orden de San Benito en nuestro país, Colombás García M., los benedictinos de los siglos XVII y XVIII se olvidaron gradualmente de las grandes austeridades de otras épocas hasta que sus necesidades y su gusto sobrepasaron los límites del lujo y la excentricidad.

Con el paso del tiempo, muchos desobedecieron lo que preconizaba la Regla de San Benito que dictaba el despojamiento de todo lo que perteneciera a su vida secular anterior. Es más, al profesar en el monasterio llevaban consigo una suerte de ajuar familiar que acrecentaban con el paso de los años y que, sin duda alguna, vulneraba la pobreza y austeridad que se les presuponía. Hay que tener en cuenta dos cuestiones iniciales que queremos apuntar en esta introducción. Por un lado, considerar que fuera de los muros del monasterio, muchos de estos objetos únicamente eran adquiridos por una élite acomodada. Por otra parte, estas piezas ponían en relación el ámbito monástico con otros modos de vida de la época, mucho más mundanos, introduciendo formas lujosas e incluso exóticas del mundo exterior en el interior del claustro.

El estudio del patrimonio mueble y su significación en el espacio doméstico es algo metodológicamente complicado desde el punto de vista de la historia del arte. Hay que tener en cuenta las dificultades que ofrecen las escasas descripciones, la enrevesada documentación de los protocolos notariales o las casi inexistentes imágenes que se conservan de estas piezas, las cuales en la mayoría de los casos, no han llegado a la actualidad. Afortunadamente, gracias a las referencias conservadas en interesantes cartas podemos analizar los objetos que poseían los monjes en sus celdas, identificar su tipología, describir su posible apariencia, determinar su procedencia y valorar su significado. Más allá de una caracterización formal, queremos llegar a interpretar su valor económico y simbólico asociado a la comodidad, la belleza y el lujo. No podemos dejar de considerar que todos estos aspectos estaban íntimamente relacionados con la erudita formación intelectual de quien los poseía, su elaborado gusto y, en determinados casos, su elevada extracción social antes de entrar a formar parte de la comunidad. En este trabajo analizamos el entorno habitado por estos monjes estudiando la cultura material de la que se rodearon, lo cual nos permite reconstruir las texturas y colores del interior de estas celdas.

La celda como espacio arquitectónico individual dentro del conjunto de la comunidad

Las posesiones y objetos personales que coleccionaban los monjes de la España de los siglos XVII y XVIII se insertaban en un espacio arquitectónico determinado: la celda. Sin embargo, los religiosos benedictinos no siempre vivieron en habitaciones individuales sino que, en los orígenes de la orden y durante toda la Edad Media, durmieron en dormitorios comunes. Así lo había dispuesto San Benito de Nursia (480-547) en su Regla fechada en el año 529. En el capítulo XXII de la misma decía que las comunidades benedictinas, en la medida de lo “posible, duerman todos en un mismo local”, esto es, en un dormitorio común. Esta práctica se mantuvo hasta los inicios del siglo XV. Conforme la observancia benedictina fue evolucionando, los monasterios modificaron su estructura arquitectónica para adaptarse a nuevas ordenanzas en materia religiosa. En la Edad Moderna, los religiosos pasaron de dormir en una única habitación compartida a disfrutar de habitaciones individuales a partir de un largo y complicado proceso que tuvo sus orígenes en la Devotio Moderna de la primera mitad del siglo XV y en el Humanismo Renacentista del siglo XVI. Estos dos movimientos culturales propugnaban unos ideales de recogimiento y lectura. Para poder cumplirlos, los religiosos debían tener lugares propios donde poder estar solos, con el fin de practicar la oración mental y el estudio individual. Estas recomendaciones espirituales se materializaron en los textos redactados en el Concilio de Constanza (1414-1418) y en el Concilio de Basilea (1431-1449). En ambos conclaves se estableció que la mejor manera de conseguir la espiritualidad interna que defendía la Devotio Moderna y elHumanismo Renacentista era que el monje tuviese su propio espacio individual. Por ello, se determinó que el lugar perfecto donde el monje podía leer, escribir, meditar y examinar su conciencia con total tranquilidad era la celda.

La normativa aprobada en el Concilio de Constanza y en el de Basilea afectó a la distribución arquitectónica de los monasterios. La mayoría de ellos se adaptaron a esta nueva tendencia. La primera casa benedictina que acogió esta medida fue la de Santa Justina de Padua (Italia) que había sido fundada en el año 1282. En Padua, a partir de 1419, mediante una bula de Martín V se estableció que “conforme a la costumbre moderna, por razones de honestidad y para que los hermanos puedan ejercitarse en la oración y en otros ejercicios individuales” el dormitorio debía compartimentarse “en diversas celdas, y asignamos una a cada hermano, de modo que cada cual duerma en la suya”. Así, el dormitorio común en el que descansaba la comunidad paduana se dividió “en celdas a lo largo de un corredor, que se hizo característico, y que de ordinario acabó con la construcción de un segundo claustro”.

FIGURA Nº 1. Grabado de monjes benedictinos descansando en una habitación común a los que, en pleno sueño, una aparición por encima de sus lechos les indica que pueden abandonar el dormitorio y construir -con las herramientas que se muestran en la parte inferior- celdas individuales que están trazadas en la parte de arriba a la derecha. El grabado es del libro Vita et Miracula santissimi Patris Benedicti, Roma, 1579, fol. 33.

FIGURA Nº 1. Grabado de monjes benedictinos descansando en una habitación común a los que, en pleno sueño, una aparición por encima de sus lechos les indica que pueden abandonar el dormitorio y construir -con las herramientas que se muestran en la parte inferior- celdas individuales que están trazadas en la parte de arriba a la derecha. El grabado es del libro Vita et Miracula santissimi Patris Benedicti, Roma, 1579, fol. 33.

Otro monasterio benedictino italiano, que también asumió la construcción de unidades de habitación como algo absolutamente necesario para conseguir una buena observancia religiosa fue la abadía de Praglia, construida en 1469. Allí, también se puso en práctica la construcción de celdas individuales para favorecer el recogimiento y la contemplación divina que debían practicar los religiosos. Esta medida se llevó a cabo según las disposiciones del Papa Martín V, quien estaba plenamente convencido de que los monjes necesitaban de un espacio propio por lo que, a partir de este momento, la celda individual se convirtió en un elemento clave de la observancia monástica en la Edad Moderna.

La construcción de celdas y, por tanto, la decoración del espacio interior de las mismas, fue una solución que proliferó prácticamente en todos los monasterios benedictinos en los que se acometían reformas constructivas en esta época y mucho más en los que se levantaron de nueva planta. En nuestro país el primer monasterio que adoptó esta disposición fue el de San Benito de Valladolid, fundado en 1390. Mediante la bula papal fechada en Roma el 11 de marzo de 1426, se animó al prior a dividir el dormitorio común en celdas individuales. A este monasterio le siguieron otras casas benedictinas españolas pertenecientes no sólo a la Congregación de San Benito de Valladolid como el de San Millán de la Cogolla en La Rioja, el de Santo Domingo de Silos en Burgos o el de San Zoilo de Carrión en Palencia que, junto con el de Montserrat de Madrid, construido de nueva planta en 1647, también quisieron sumarse a la moda de la construcción de habitaciones monacales. En territorio de la otra Congregación española, la llamada Claustral Tarraconense Cesaragustana, también se construyó un nuevo conjunto monástico a partir de 1675, el de San Juan de la Peña en Huesca, en cuyo proyecto se contemplaba la construcción de habitaciones individuales. En definitiva, en la mayoría de monasterios españoles reformados en la Edad Moderna se llevó a la práctica la construcción de celdas individuales. Esta medida se creía que sería algo muy útil para “el reposo de los monges y porque más fácilmente” podrían “vaccar a la lección, meditación y oración” por esto se fomentó construir “cellas para los monges”.

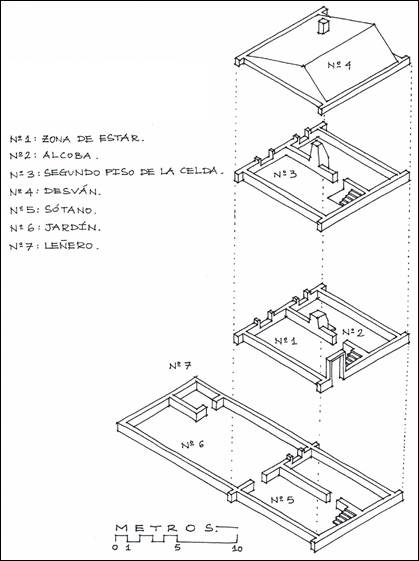

Al hablar de la celda no debemos pensar en un espacio reducido y angosto, sino todo lo contrario. Se trataba de una amplia estancia que llegó a convertirse en una especie de “microcosmos individual dentro de un espacio comunitario” como eran los monasterios. Era una construcción de grandes dimensiones e incluso a veces de varios pisos en altura, es más, en algunos casos “cada monje tenía su celda de piso bajo y principal, con habitaciones bastantes para una familia” . Según lo estudiado en determinados casos concretos contaba con sótano, jardín, leñero y desván. Su amplio desarrollo arquitectónico permitía una compartimentación interior en distintos ambientes: alcoba, cuarto de estar, sala de estudio e incluso sala de visita para recibir huéspedes. Todos estos ambientes se decoraban -como luego veremos- de diferente manera. La existencia de una sala para visitas y huéspedes puede sorprender al tratarse de monasterios de clausura, pero lo cierto es que la documentación revela que “en las celdas respectivas recibían los graves padres maestros a sus amigos y contertulios con los que pasaban el rato comentando las últimas novedades políticas o literarias”.

FIGURA nº 2. Dibujo a mano del esquema de unas las celdas del monasterio barroco de San Juan de la Peña donde se puede comprobar sus considerables dimensiones de varios pisos en altura de la celda que contaba con sótano, jardín, leñero, dos pisos y desván. Dibujo realizado por Jorge Arruga Sahún.

FIGURA nº 2. Dibujo a mano del esquema de unas las celdas del monasterio barroco de San Juan de la Peña donde se puede comprobar sus considerables dimensiones de varios pisos en altura de la celda que contaba con sótano, jardín, leñero, dos pisos y desván. Dibujo realizado por Jorge Arruga Sahún.

Obviamente las visitas que recibían los monjes en sus celdas no eran del agrado de los Generales de la Orden benedictina ni de los monjes visitadores de ambas Congregaciones. Esto es, al menos, lo que se desprende de los numerosos reproches que constan en la documentación estudiada, donde se señala que los monjes se “excusen en cuanto pudieren el servirse de criados seglares, sirviéndose de algún lego, o monje junior (…) [que] con el pretexto de socios entran en sus celdas a todas horas, para tener con quien parlar con gran detrimento de la observancia religiosa”. En efecto, el interior de las celdas recibían visitas y mantenían largas conversaciones sobre novedades literarias. De hecho, “algunos monjes acumulaban tantos libros que formaban verdaderas bibliotecas”. Determinada documentación revela el constante intercambio bibliográfico que mantenían los monjes que estaban en diferentes monasterios. Este es el caso, por ejemplo, de Fray Isidoro Rubio y Lozano que, en una de las cartas que escribía desde su celda (a pesar de que esta práctica estaba prohibida por los generales de la Orden) señala que le enviaba a Juan de Navascués, viejo amigo de su infancia en Cintruénigo, un “librito curioso que hallé en Arlanza muy propio para la diversión de un caballero de gusto”.

En definitiva, las celdas reunían una serie de comodidades que eran interpretadas por cada individuo a su manera, pues era el único espacio del monasterio particular del monje que no tenía uso comunitario. Es posible que, según señalan algunos autores, “la generalización de las celdas individuales, en el transcurso del siglo XVIII favoreciese la erosión de la vida comunitaria” lo que, sin duda alguna, fue perjudicial para la observancia religiosa. El ambiente y el mobiliario de la celda se articulaban en torno a una determinada cultura material, una serie de objetos que rodeaban al monje en su vida cotidiana que, a su vez, servían para mostrar la dignidad y la clase de su morador. El espacio interior era decorado según el gusto y criterio de quien la habitaba, donde primaba el esplendor en detrimento de la sencillez monacal.

El olvido de la pobreza monacal en favor del lujo

Gracias a la documentación conservada podemos reconstruir cómo eran las celdas habitadas por estos monjes. En concreto, hemos estudiado determinadas cartas que se han conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid que fueron redactadas por religiosos benedictinos con cargo de monjes visitadores, quienes se dedicaban a recorrer diferentes casas para comprobar el cumplimiento de la observancia benedictina en cada una de las comunidades. Su tarea fundamental era garantizar que se seguía la Regla de San Benito y los preceptos que en ella se fijaban en todas las casas de la provincia. Cuando los monjes visitadores estaban de visita en los diferentes monasterios redactaban informes que, posteriormente, ponían en conocimiento de los Generales de la Congregación. Si encontraban alguna costumbre reprochable debían dejar constancia escrita para informar de lo sucedido. Estos escritos se denominaron cartas circulares o cartas acordadas de las que luego enviaban copia al abad de la comunidad que habían visitado para que éste supiera los comportamientos que habían detectado durante su estancia. En el contenido de estas cartas abundan denuncias a conductas alejadas de la norma benedictina, aunque aquí nos interesa profundizar más sobre aquellas que se refieren a la posesión de ricos objetos. Lo cierto es que se conservan un gran número de misivas que hemos estudiado atentamente para localizar referencias a los enseres de lujo que había en las celdas monacales.

Estas piezas tenían un innegable carácter ostentoso tanto en el caso de mobiliario de importación (escritorios y papeleras) como en determinados enseres de plata (relojes y cajas). Por ello, en estos informes los monjes visitadores ponían de manifiesto y criticaban el lujo con el que se vivía en el interior de los monasterios y, en concreto, en las celdas de algunos religiosos. La historiografía reciente se ha ocupado de poner de relieve esta situación tal y como ha hecho Michel Dubuis, quien ha analizado algunas de estas cartas en lo referente a la observancia de las comunidades de la Congregación de San Benito de Valladolid relacionándolas con la mentalidad de la época y con las circunstancias eclesiásticas de su tiempo. Sin embargo, aquel estudio no atiende al análisis de los objetos que decoraban las celdas de estos monjes desde el punto de vista histórico-artístico, ni tampoco se refiere a la Congregación Claustral Tarraconenese Caesaragustana, tal y como nos hemos propuesto analizar en el presente trabajo.

Los informes de los monjes visitadores de ambas Congregaciones se hicieron eco explícito del lujo y las comodidades que encontraban en el interior de las celdas al efectuar las inspecciones propias de su cargo. Antes de entrar de lleno en estas cuestiones tenemos que señalar brevemente que los monasterios benedictinos españoles se organizaban a partir de dos Congregaciones: la Claustral Tarraconense Cesaraugustana y la de San Benito de Valladolid. Cada Congregación estaba conformada por diferentes monasterios y para controlar su observancia se servían de la figura de los llamados monjes visitadores. Lo cierto es que ni en la Congregación de Valladolid ni en la Claustral “era fácil santificarse en el seno de comunidades dominadas por religiosos que, atraídos por los cargos, los honores, la vida cómoda y mundana, olvidaban algunos de sus deberes monásticos” siendo uno de los más importantes -y el que menos se cumplía- en general el de la pobreza. Así lo ha expresado García Colombás “la atmósfera que se respiraba en los monasterios, no era favorable al cultivo de la virtud, de la oración” ni de la observancia benedictina.

Existen vicios comunes detectados en comunidades de ambas Congregaciones españolas como el escandaloso gusto por el juego que relata el vallisoletano Fray Melchor Morales “no es menos indicio del estado que hoy tiene la pobreza la continuación y frecuencia del juego, especialmente de naipes, aun en casas que se precian de grandes y religiosas, y las mas veces en cantidad excesiva y en muchas ocasiones a vista de seglares, de que se sigue mal ejemplo y no poco escándalo”. En la Congregación Claustral Tarraconense también encontramos ejemplos de monjes que “jugaban a juegos de embite y con seglares”.Y se sabe que “jugavan a todas maneras de juegos entre sí y con seglares, en lo qual [había algunos]muy viciosos”. Es más en la Claustral además del gusto por el juego los monjes se dedicaban a la caza, pues los visitadores reprochaban “los juegos de azar, o de dados, y cualquier otro vedado por la ley; las cacerías, que se realizan con estrépito, con perros, con aves y con voces”.

FIGURA Nº 3. Mapa de la España benedictina. En azul se muestra el territorio de la Congregación de San Benito de Valladolid mientras que en rojo se señalan los límites geográficos de la Congregación Claustral Tarraconense Cesaraugustana. Los monasterios de Navarra y La Rioja –en verde- en un primer momento pertenecieron a la Claustral pero más tarde se pasaron a la de Valladolid.

En la Congregación de Valladolid algunos religiosos llevaban una vida tan “monstruosa” que, literalmente, se comían “cruelmente y sin piedad la sangre de los pobres”, tal y como recogió el testimonio de 1705 de Fray Juan Bautista Lardito. Ésta no es la única crítica encontrada en las cartas estudiadas, sino más bien lo contrario. En las actas firmadas por los monjes visitadores de Valladolid se acumulaban acusaciones genéricas sobre la existencia de comportamientos relajados como la poca entrega demostrada en la celebración de las misas como recoge este texto “lo que tampoco se puede ver ni oír sin dolor, es la celebración del tremendo y santo sacrificio de la misa. En las privadas algunos dan motivos de reír a unos, y a otros de llorar. La precipitación con que salen de la sacristía, la apresuración con que manejan los utensilios destinados al sacrificio, la disolución con que se traen y prosiguen toda la misa, y la brevedad con la que la concluyen”.

Se constatan denuncias sobre la vida ociosa que se materializó, por ejemplo, en la poca entrega demostrada en la celebración de los oficios religiosos pues preferían realizar otras actividades tal y como reconoce Fray Juan Lardito “el coro, que es nuestro principal instituto, se mira con menos afecto” y eso que, al fin y al cabo, como también apuntaba Fray Benito de la Torre, “el principal instituto de nuestra Religión es de la vida contemplativa y que vive en mal estado el que vive con descuido notable en la principal ocupación de su instituto”. La mayoría solicitaba exenciones a su asistencia y solamente iban “algunos días cuatro a cumplir con el coro” hasta el punto que era frecuente que “la facilidad con que muchos Padres Abades dispensan maitines” contentándose “con que cuatro monjes menos ancianos recen el oficio divino en el coro”.

En el caso de la Congregación Claustral el incumplimiento de la observancia benedictina recaía también en la celebración del oficio divino que “lo dezían con muy poca devoción y no a las horas devidas (…) Dexávanse de decir algunas misas y aniversarios a que tenían obligación”. Además, en algunos monasterios claustrales se denunció el que se permitiera la entrada de mujeres dentro del recinto monástico pues se había visto que “en los claustros entravan mugeres hasta las casas de los monjes, donde estaban algunas vezes de día y de noche”. Sin embargo, los monjes visitadores no llegaban a dar nombres de monjes ni a citar monasterios concretos, por lo que las comunidades nunca se daban por aludidas. La referencia más específica que hemos encontrado señala, de manera ambigua, que era “en los monasterios pequeños” donde los monjes solían “andar con suma indecencia” y como la mayoría se consideraban a sí mismas grandes abadías, no advertían la necesidad de corregirse, aunque quizás algunos deberían haberlo considerado.

Este fue el caso de una visita de religiosos de la Congregación Claustral tras la cual describieron este desolador panorama “[los monjes] hanse hallados algunos culpados de gravísimos crímenes, adulterios y fornicaciones, hurtos, homicididos, simonías, odios, enemistades, de aver acogido y tenido amistad con bandoleros y gente de mal vivir, de apostasías, de ser sediciosos y revoltosos, y andar de noche armados con ruyn gente, y assí muchos están enlazados con muchas maneras de censuras, sin que ellos lo entiendan, porque no se curan de saberlo, como gente que bive con grande olvido de la salud de su ánimas. Este es el estado miserable en que se han hallado los sobredichos religiosos que se han visitado”. Con todas estas referencias no es necesario añadir más al tema, pues creemos que queda suficientemente explicado y justificado documentalmente.

Sin embargo, algo que todavía sorprende con la distancia de los siglos es la aparente desobediencia general a determinados votos. En primer lugar, a la propia regla de clausura, como indica un elocuente documento de un monje visitador “he notado algunas veces, que los seculares se sonríen al oírnos que hacemos voto de clausura, y con razón”. No faltaban motivos que llevaran a los monjes a ausentarse del monasterio y emprender frecuentes viajes, mezclándose con seglares. Así, frente a “la estrecha clausura que prometían todos los monjes de la Congregación al profesar, luego no cumplían o cumplían mal” pues era “frecuente las salidas del claustro (…) poca la modestia en las conversaciones familiares, relajada la gravedad de los actos conventuales, y en fin más libertad para todas las cosas” lo que provocaba “el escándalo que padecen los seglares de algunos religiosos de no buenas costumbres que olvidados de las obligaciones de su estado viven libremente fuera de sus conventos y no dentro de ellos”.

Estas salidas del monasterio derivaban en la secularización de las costumbres a partir del trato con personas seglares. De hecho, en el caso de la Congregación Claustral el nombre se impuso por tradición popular a modo de ironía: claustral proviene de “clausura o cerradura” y a sus monjes se les conocía como claustrales porque “no guardaban clausura y tenían abiertos los claustros y puertas de los monasterios para cuantos querían entrar y salir de ellos”. Los visitadores de la Claustral Tarraconense se mostraban muy preocupados pues sus monjes “no tienen clausura, sino que salen siempre que quieren de día y de noche” provocando “gran indecencia de su estado y [escándalo] de los que los veyan” al darse cuenta que eran religiosos y no civiles. Para no ser reconocidos “algunos, especialmente de noche” lo que hacían era ir “sin hábito, por lo qual muchos han [incurrido en pena] de excomunión y irregularidad”. Lo que realmente preocupaba a los Generales de la Orden eran las consecuencias que estas salidas y estos contactos llevaban aparejadas, tal y como luego veremos. Realiza un resumen muy esclarecedor de la situación Fray José de Barnuevo en esta sucesión de preguntas “¿Quién de Vosotros Padres no habrá reparado cuántos y cuán graves daños se siguen a los monasterios de la ausencia de sus prelados? Es menos la asistencia al coro, que debe ser nuestro principal empleo, así como es nuestro principal instituto, ninguna la observancia del silencio, raro el recogimiento en las celdas, frecuentes las salidas del claustro, con poco reparo hacia el término y con mucho desdoro del punto (…) ¿Con qué gusto se encerrará el monje en la celda, si ve que su abad no cabe en el claustro? ¿Cómo no tendrá ansias de salir a poblado, si está reñido con el retiro que sólo parece huésped en el monasterio? ¿Cómo asistirá al coro y a otras observancias penosas, conociendo que huye de ellas con sus reiteradas salidas?”.

Unas faltas solían acompañar a otras en la relajación de la observancia benedictina, siendo una de las más graves y la que más afecta al tema que nos ocupa, el hecho de que no llevaran una vida en común. Hay algunos especialistas que señalan que “se ha escrito repetidamente, no sin razón, que la vida de los claustrales se parecía más a la de los canónigos seculares que a la de verdaderos monjes” regulares. Esta circunstancia ocurría también en el caso de los monjes vallisoletanos, entre quienes era frecuente “el escándalo que padecen los seglares de algunos religiosos de no buenas costumbres que, olvidados de las obligaciones de su estado, viven libremente fuera de sus conventos y no dentro de ellos”. La documentación revela que los benedictinos españoles salían frecuentemente del monasterio, lo que se tradujo en un progresivo olvido de la vida comunitaria en favor de la individual. Las veces que se encontraban dentro del monasterio pasaban todo el tiempo en el interior de su celda. De hecho, paulatinamente dejaron de acudir a la mesa juntos observándose “la asistencia al refectorio menospreciada” pues preferían comer de manera individual en su celda para lo cual se hacían servir las comidas por medio de criados. A este respecto la Congregación de San Benito de Valladolid tuvo que recordar que “cenen todos o en la cillería o en otra pieza deputada para este efecto y de ningún modo en celdas particulares” ya que era conocido este comportamiento fuera del claustro llamando la atención “el escándalo que se da a los seglares, cuando en los monasterios abiertos se ve subir comida (…) y el desconsuelo que causa a los monjes que acuden al refectorio, viendo el desaliño con que se les da la vianda, porque el cocinero pone su principal cuidado en dar gusto a los exentos y hace poco caso de (…) la comunidad”.

En relación a la costumbre de tener un criado que les sirviese la comida, los visitadores censuraban dicha práctica “por los inconvenientes graves que se experimentan en la Religión del abuso de los criados, que aseglarademente llaman pajes, se manda en dichas constituciones, que ninguno, excepto, los Reverendos Padres que han sido Generales o tuvieran exenciones tales, pueda tener criado sin que preceda licencia”. En algunas de las cartas acordadas estudiadas se tilda el uso de criados como una cuestión superflua, de lujo y síntoma de vanidad, incidiendo en la idea de que “somos religiosos y no príncipes”. La costumbre de comer en las celdas y hacerse servir las viandas por criados también estaba muy arraigada en las casas de la Congregación Claustral, quienes tampoco comían en el “refitorio comúnmente, excepto en Advierto y Quaresma”, ya que normalmente lo hacían “cada uno por sí, como quería y lo que quería” es, decir, que sólo comían “algún día juntos por cumplir”. En definitiva, el monacato benedictino español durante la Edad Moderna vivió una observancia completamente alejada de los preceptos marcados por su fundador.

La crítica más recurrente (y sobre la que más nos interesa profundizar ahora) hacía referencia a la ausencia de pobreza y austeridad, votos religiosos de los que, sin duda alguna, se desviaron notablemente los monjes del barroco. Este alejamiento de la norma establecida facilita comprender que los monjes pusiesen todo su empeño en engalanar su celda, su propio espacio individual al que se sentían estrechamente ligados y, por ello, la decoraban con objetos y muebles con los que se identificaban. Los benedictinos de los siglos XVII y XVIII se preocuparon del adorno particular de sus celdas atesorando ricos enseres y suntuosos muebles.

Según la ya citada Carmen Abad Zardoya, un bien doméstico es considerado de lujo cuando se trata de “una pieza que se define en valores ‘sólidos’ perdurables: la calidad del material y del trabajo empleado en su factura y decoración, la exclusividad o la dificultad en su obtención –por ser objeto de importación o estar restringida su posesión por vía legal o costumbre social-”. Todas estas características las poseían las piezas localizadas en las celdas de los monjes, quienes se mostraron receptivos a la posesión de este tipo de enseres como símbolo de prestigio y abolengo. Esta práctica provocó que olvidaran el voto de pobreza del que “apenas tiene señal de su primer instituto, como se ve en los cuantiosos depósitos de algunos, en los adornos superfluos de muchísimos, en las alhajas y servicios de plata” que poseían. Cómo debía ser la situación para que las Constituciones de la Congregación Claustral de 1662 incluyeran un artículo en el que se exigía a los monjes que huyesen “de las comilonas de lujo, del fasto superfluo y suntuoso de los muebles, del aumento de su estado social y vayan al encuentro de la pobreza” que era, al fin y al cabo, una de las premisas que más predicó San Benito y de la que más se alejaron los monjes benedictinos españoles de estos siglos, al ser frecuente la petición de “remediar los excesos en punto de pobreza”.

La vocación por el lujo en detrimento de la sencillez fueron consecuencias directas de la moda del momento, una noción nueva en el ámbito de la clausura que se originó en el siglo XVII y que denotaba un afán de modernidad. A ella se refería Fray José de Barnuevo, monje visitador de la Congregación de Valladolid, cuando expresaba “estas nuevas modas del siglo ha introducido la vanidad de algunos en el claustro (…) ¿qué cosa más extraña y peregrina del claustro que lo que es vanidad del siglo?”. Las referencias a la moda en las cartas de los monjes visitadores son numerosas y constantes en ambas Congregaciones como, por ejemplo, la que señala el vallisoletano Fray Juan Lardito en 1705, al hablar del “aparato, gasto y ostentación, en las cuales se conmueven los pueblos a la novedad, no sin la nota de nuestra inconstancia en grave perjuicio de la humildad y la santa pobreza”.

Las modas de la época llegaron no solo a la decoración de las celdas -como ahora veremos- sino también a las propias vestimentas de los monjes que, en vez de ataviarse tal y como recomendaba la Regla, imitaban las modas seculares “han nacido las nuevas modas que se han comenzado a introducir (…) habrán notado la novedad de los casacones totalmente aseglarados, con aquellas caída en el cuello a la manera de las capas de los seglares, sin ninguna señal de ser ropa monástica”. La vestimenta a imitación de la de los seglares se convirtió en tendencia dentro del monasterio. Así lo denuncian repetidas cartas de visitadores vallisoletanos como la redactada por Fray Benito de la Torre en 1701 que rogaba “que ningún monje ni fraile lego se vista interior ni exteriormente de tela lustrosa; tengolas por tales las de pelocamello doble o sencillo o camellón por más que se moje. Y también tengo por indecente los calzones blancos de gamuzas o ante o cualquier otra tela que no sea de paño o estameña negra o parda, y así prohíbo de todo punto las telas lustrosas y calzones de este género, como también las ropillas y gorras aseglaradas. Y por que he visto en algunas casas que los hermanos legos se visten de estameña cuasi negra, mando a Padres Visitadores no lo permitan sino es que los vistan de negro o estameña parda que no se confunda con el color negro. Y para que esto tenga su debido cumplimiento mando a Padres Visitadores que en todos sus conventos así grandes como pequeños. Den el vestuario a todos los monjes frailes y legos a su tiempo en especie y no en dinero, por no ver las indecencias con que andan así unos como otros; que si reciben el vestuario en dinero lo gastan en otras cosas ajenas de nuestro estado, especialmente en los monasterios pequeños en que suelen algunos monjes andar con suma indecencia”.

Esta costumbre se mantuvo en el tiempo, pues todavía en 1725 encontramos cartas -como la de Fray José de Barnuevo- que nostálgicamente escribió “acuérdome que cuando yo vine a la Religión aún estaba en bastante observancia el uso de la túnica y las sábanas de estameña” la cual era intrínseca a la orden benedictina, es más, se podría decir que “la estameña casi nació con la cogulla” recordaba con melancolía. Se lamentaba de que, sin embargo, el uso de la estameña (un tejido muy simple hecho a base de lana sobre urdimbre de estambre o hebra de lana torcida) se había “insensiblemente desterrado”, pues según sus pesquisas había averiguado que “en monasterios harto graves y numerosos sólo hay uno u otro monje que la traiga”.

Sobre estas cuestiones aún se quejaba Fray Benito Uría a finales del siglo, asegurando que los monjes benedictinos seguían incumpliendo las recomendaciones todavía en 1777 al criticar “el uso de gorros y coquetas, el cual se va haciendo tan común que apenas salen los jóvenes del colegio de teología, cuando no dudan en presentarse con una coqueta pulida o un gorro fino”. Las cartas escritas por los visitadores de la Congregación Claustral también recogen estas mismas prácticas, pues habían observado que algunos monjes “vestían sedas, medias de pelo, llevaban mangas abiertas, botones de oro, y piedras preciosas, grandes listones de seda en los çapatos, muchos cabellos y topetes” vestimentas y complementos que se utilizaban con aparente normalidad dentro de los muros del claustro.

El gusto por estar a la moda se extendió a la decoración de las celdas, sobre cuyos alardes estéticos existen muchas referencias en las cartas de los monjes visitadores. La mayoría de ellas inciden en que se había “olvidado tan del todo el uso de la estameña” considerada como un textil sencillo, propio de la vida monacal y que, sin embargo, ninguno utilizaba ni en el vestir, como hemos visto, ni en el interior de la celda. La rica y excesiva decoración de las celdas -en la que profundizaremos a continuación- eran síntoma de la secularización de las costumbres a la que se sumaron los monjes al no cumplir el precepto de clausura (“es difícil persuadir a quien lo ignore, que hacemos voto solemne de clausura”), tener contacto con seglares (“assistían a los bayles, assí en lugares públicos como en casas [particula]res y bailaban ellos con las mugeres”) y comprobar cómo se vivía en el exterior, sumándose a la moda como verdaderos hombres de su tiempo y vinculados a los usos sociales de las élites a las que muchos por cuna pertenecían. Una emulación a pequeña escala del coleccionismo de la nobleza y el alto clero de la época. Toda esta suma de elementos permitía al benedictino anónimo habitar en un espacio lujoso y confortable.

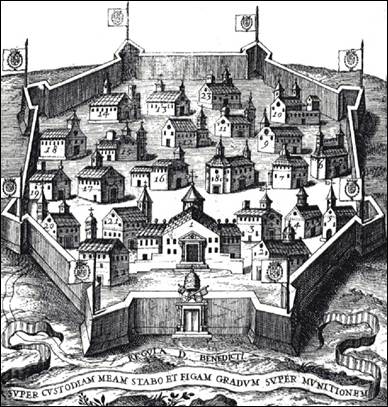

FIGURA Nº 4.

FIGURA Nº 4.

Fragmento del grabado incluido en el libro de Fray Buenaventura Tristany publicado en 1677 en el que aparecen los monasterios pertenecientes a la Congregación Claustral Tarraconense Caesaragustana.

El coleccionismo de objetos y los muebles “aseglarados, profanos, pueriles y afeminados” en las celdas

La presencia de objetos y muebles en las celdas es abundante en la documentación analizada. Sin embargo, su descripción es escasa ya que, lamentablemente, las críticas de los monjes visitadores se centran en reprochar la vida lujosa sin detenerse -muy a nuestro pesar- en cuestiones artísticas. En cualquier caso se pueden encontrar algunas referencias a diversos enseres a través de determinados fragmentos de cartas, cuyo estudio nos permite conocer qué tipologías de objetos atesoraban, así como interpretar su valor económico y simbólico. Las misivas estudiadas reseñan enseres que mostraban ostentación, gusto femenino, profano, pueril o seglar. Estos aspectos conducían a la búsqueda del placer y la comodidad que -siguiendo determinadas investigaciones- serían índices de lujo “como indicador de riqueza o distintivo social”. El lujo en las celdas monacales se hizo especialmente evidente en los textiles. Los monjes visitadores de la Congregación de San Benito de Valladolid hacen alusión al “aseo aseglarado de las camas” refiriéndose a los muebles de descanso y a los textiles con que se decoraban los aposentos. El adjetivo aseglarado se refiere a lo secular, es decir, a lo mundano, lo temporal, lo terrenal, lo laico, lo civil, lo profano que contrasta con su condición de monjes regulares -denominados así porque seguían una Regla, la de San Benito- y con todo aquello con lo que el monje se supone que había renunciado al profesar. Además, el calificativo revela un rechazo a la moderna idea de privacidad e intimidad, ligada al confort y al gusto particular del usuario que había arrinconado, como se ha visto antes, la austera estameña –tan propia del monacal estado- en favor de otros textiles mucho más ricos.

Las cartas de los monjes visitadores recomendaban que en las celdas era necesario ir “quitando las colgaduras” que hubiese. Por colgaduras se entiende las telas con las que se entoldaban las camas ya que, según la definición ofrecida por Sofía Rodríguez Bernis estaríamos hablando del “paño o conjunto de paños de cualquier tipo, con los que se cuelgan, tienden, empalian, entoldan o tapizan las paredes y vanos de una habitación. También, el conjunto de cortinajes de una cama”. De acuerdo con esta información las camas de los monjes serían ciertamente suntuosas al estar compuestas de los siguientes elementos “cielo, cenefas, cortina de cabecera, telliza o colcha y rodapié”. Los estudios de Ángel López Castán distinguen entre varios tipos de camas: de cuatro pilares con dosel, imperiales que sustentaban un cielo rectangular con bastidor de madera fijado a la pared, las de pabellón con dosel circular y a la polonesa con colgadura sostenida por soportes de hierro formando una cúpula. Todas ellas se pusieron de moda a finales del siglo XVIII y algunas es fácil que se pudieran encontrar en el interior de las celdas.

Por el contrario hay algunos estudiosos que entienden el término colgadura en un sentido más amplio, y lo hacen extensivo a todo el conjunto de piezas textiles que ornaban y completaban la habitación: desde la alfombra que pisaban, pasando por las telas dispuestas sobre los muebles, las sargas y los tapices de pared, las colgaduras de la cama, los cortinajes para vanos de iluminación y/o embocaduras de vanos de acceso como los de las puertas que separaban un ambiente de otro. Todos estos elementos podrían estar presentes en la celda monacal, si bien no en absolutamente en todos los monasterios benedictinos españoles de los siglos XVII y XVIII, si que, al menos, en algunos de ellos, a tenor de las referencias documentales encontradas. Estas piezas textiles revestían las superficies de la celda dotándola de calidez y suntuosidad, al tiempo que permitían la opción de ir transformando la habitación según los rigores o dulzuras de las estaciones hicieran más conveniente utilizar lana, damasco, terciopelo o, por el contrario, telas como el tafetán. Estas telas, por otra parte, ponían en relación el ámbito monástico con otros modos de vida de la época, algunas de ellas exóticas y evocadoras de lugares lejanos, ya que en la España de la época, podían ser tanto de origen nacional como de importación oriental y, a menudo, bordadas. Estas conjeturas las planteamos como una posibilidad ya que, lamentablemente, no se ha profundizado en el estudio sobre el consumo de textiles de filiación e inspiración asiática en un contexto tan concreto como el de las comunidades de clausura españolas, o al menos, no tanto como en el ámbito de los objetos lacados y de las cerámicas orientales.

En la documentación benedictina de esta época tenemos referencia de una mención que alude despectivamente a “afeminados aseos de colchas profanas, cobertores de Inglaterra”. La asociación al mundo de lo femenino es propia de la época y tiene una interesante lectura. Tal y como señala Carmen Abad Zardoya “las féminas habían sido y seguirán siendo uno de los blancos preferidos para la crítica satírica o el exordio moralizante. Su existencia estaba más estrechamente vinculada al ámbito doméstico que la de los hombres” que, en aquellos siglos, se mostraban mucho menos al tanto de las tendencias, a excepción de los benedictinos españoles quienes sensiblemente seguían de cerca las modas en cuanto a la decoración de espacios. Las colchas eran edredones de adorno y el calificativo de profanas subraya el posible decorativismo y variedad de motivos que tendrían las telas. Los denominados cobertores de Inglaterra hacen referencia al paño o cubierta con el que se cubría la cama y sugiere la idea de lujo concebido como comodidad y apariencia. El hecho de que se aluda a su lugar de procedencia, Inglaterra, denota que los monjes, si bien no tenían acceso directo, si que al menos poseían determinados contactos que les permitieron adquirir textiles de importación de origen británico de gran calidad. En definitiva, debido a la acumulación de ajuar textil en las celdas, los monjes visitadores se vieron en la obligación de recordar que estaba prohibido el uso de todo tipo de tapicerías.

Además de textiles, las habitaciones de los monjes tenían un rico mobiliario, a tenor de las referencias de algunas cartas, que señalaban que “las celdas de algunos parecen escaparates”. Por escaparate se refiere a un tipo de mueble -también denominado urna- con puertas y costados de vidrio donde se guardaba, exponía y exhibía curiosos objetos que fascinaban a las visitas. Los escaparates se utilizaban en las casas nobles para mostrar los objetos más preciados y valiosos de su poseedor. Los monjes también les daban análogo uso a este mueble que les servían para mostrar orgullosos su contenido, que les permitía vanagloriándose de su procedencia, de su elevado rango y de su fino gusto. No hay que olvidar que el religioso benedictino, a su llegada al monasterio, llevaba consigo una suerte de ajuar familiar del cual no sólo no se despojaba al profesar sino que, con el paso de tiempo, acrecentaba sobremanera. Esta costumbre contravenía la pobreza y austeridad que debían observar. De hecho, el monje debía considerar como familia a la comunidad en la que había ingresado, y una vez que profesaba en la orden tenía que desprenderse de todo aquello que hubiese pertenecido a su anterior vida secular. Sin embargo, era difícil olvidarse del pasado y la mayoría desobedecía lo que preconizaba la Regla de San Benito en cuanto al despojo de posesiones materiales.

Otro de los muebles que decoraba la celda monacal era el escritorio el cual, dada la vocación de estudio de los internos acentuada en estas centurias, era una pieza fundamental en su vida cotidiana. Los monjes, además de emplearlo para estudiar, también le otorgaban un uso de escritorio en el sentido más literal del término, ya que sobre él redactaban las cartas sobre cuya proliferación tanto se quejaban los dirigentes de la orden. Fray Benito Pañeres se hacía eco de la arraigada costumbre monacal de los monjes de escribir cartas a amigos y conocidos indicando lo siguiente: “debo advertir a los Padres Visitadores de orden de la Congregación, celen con la mayor vigilancia el remedio al introducido abuso de la frecuencia de cartas en que el mismo malogro del tiempo que se pierde se compra a costa de lo mucho que se gasta”. En esta misma línea también se quejaba Fray Benito de la Torre al pedir “que nadie escriba cartas de Pascua ni al General ni entre sí, si no es que tengan algún negocio preciso que comunicarme. Y porque este abuso se ha extendido tanto, que hasta los colegiales artistas -y aún los juniores de las casas- ocupan lo más del tiempo en este ejercicio”.

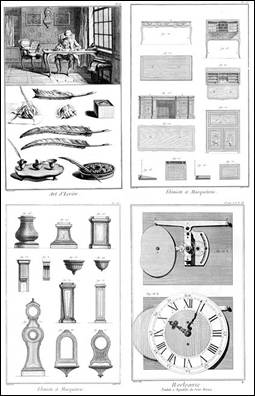

El escritorio era una presencia en los monasterios casi histórica. Era un mueble que había estado en los conjuntos benedictinos desde prácticamente los orígenes. Las comunidades medievales ya contaban con una sala común que, con la llegada de la celda, (al sustituir ésta al dormitorio común) se vio invalidada. Esta circunstancia provocó que el scriptorium que hasta entonces utilizaban para copiar y transcribir documentos se anulara a favor del mueble individual. A partir de entonces, las comunidades tuvieron que encargar la ejecución de estos muebles, baste decir que para el monasterio jerónimo de San Lorenzo de El Escorial se manufacturaron entre 1571 y 1599 cuarenta escritorios, veinticinco de ellos destinados a las celdas. Según las cartas de los monjes visitadores, en los monasterios benedictinos de la Congregación de San Benito de Valladolid se habían localizado en las celdas numerosos “escritorios bronceados y concheados” una escueta referencia que, sin embargo, revela una jugosa información. El escritorio, también conocido como secrétaire o buró experimentó una gran evolución a lo largo del siglo XVIII. Según algunos especialistas “la complejidad tipológica caracterizaba los muebles de escribir” de esta época y es similar a la multiplicación de formas que distinguiría el mobiliario por toda Europa. Al tradicional escritorio español hay que sumar la variedad de modelos franceses: de puerta abatible (à batant) con tapa vertical y cajones frontales, de “mesa de tambor” o “de cilindro” (à cylindre) y una tercera tipología derivada del bureau plat francés que consistía en un modelo de mesa plana con cajonera en el faldón.

FIGURA Nº 5. Constituciones de laCongregación Claustral Tarraconense Cesaraugustanapublicadas en Barcelona, en la Tipografía Antoni La Cavalleria, en 1662 y reimpresas en 1737 donde se recogen muchas de las reprimendas que se hacían a los monjes benedictinos.

Calificar los escritorios comobronceados y concheados no es baladí,puesto que nos permite definirlos como muebles suntuarios. El término bronceado hace referencia a las cerraduras, guarniciones, apliques, asas, fileteados y remates realizados en bronce, frecuentemente dorado, que le otorgaban cierta solemnidad. La mención a la técnica del concheado o enconchado es ciertamente interesante, pues algunos estudiosos la definen como “marquetería cuyo efecto decorativo reside en la combinación de nácar con otros materiales, como maderas, concha de tortuga, hueso o marfil”. El concheado es un término empleado principalmente para referirse a obras novohispanas de los siglos XVII y XVIII, y portugueses del XVIII. Esta técnica era muy requerida, lo que fomentó que proliferara la importación a la Península de mobiliario y útiles procedentes de las colonias americanas, que en ocasiones reutilizaban materiales y tablas previamente elaboradas en el continente asiático que se hibridaban en Nueva España con formas y técnicas locales, dando lugar a muebles singulares muy apreciados entre las élites de nuestro país.

En el caso de España este tema, afortunadamente, cuenta con exhaustivas investigaciones. De estos estudios se concluye que el mobiliario del siglo XVII experimentó una gran sofisticación por lo que la nómina de complementos en torno al escritorio del monje podría completarse con distintos muebles de asiento, cómodas, biombos, arcas para guardas ropajes y ropa de cama, estantes y armarios que, posiblemente, estarían lacados o bien decorados con taraceas, tapizados en el caso de los asientos y rematados, en los casos más lujosos, con apliques y guarniciones de bronce dorado a fuego. La riqueza en el mobiliario que había en las celdas monacales de los benedictinos españoles de los siglos XVII y XVIII no era bien vista por los Generales de la Orden. De hecho, los monjes visitadores escribieron que no se permitía que en las habitaciones hubiera “ni escritorios preciosos, ni otra cosa que huela de profanidad”.

La documentación consultada también señala que había quejas por el uso de “papeleras charoladas” en el interior de las celdas. La papelera -también denominada guardapapeles o cartonnier- era un elemento asociado al escritorio. Era un mueble compartimentado para contener papeles con el fin de archivarlos y no (como ocurre en la actualidad) para tirarlos. Su origen proviene de mediados del siglo XVII y, más tarde, a partir del siglo XVIII, se sofisticó por influencia francesa. La papelera “podía presentarse exenta o adosado al escritorio, con o sin tablero abatible”. Algunos estudiosos afirman que, en el campo de los escritorios y las papeleras, se puede señalar que “introducen técnicas decorativas de lujo” de las que veladamente nos habla Fray Benito Uría cuando define la apariencia de las papeleras halladas en las celdas benedictinas de charoladas o lacadas. Ambos calificativos aluden a un fenómeno común en la Europa diociochesca: el gusto por los muebles y objetos de factura japonesa lacados y con decoración de tipo maki-e o maqueadas, cuya adquisición fascinaba a los coleccionistas de este momento. La apariencia brillante se conseguía mediante complejos procedimientos y diversos barnices que adornaban muebles de todo tipo.

El aspecto de estos muebles era un acabado radiante tan pulido que parecía casi inmaterial aunque, si bien es cierto, el resultado -manufacturas como Japanning inglés, los muebles Vernis Martin franceses o los charoles en el caso español- era sustancialmente diferente al de las originales y exquisitas lacas japonesas. En el caso de la Península Ibérica el gusto por lo charolado provenía de una tradición histórica de objetos lacados de arte Nambán presentes desde el siglo XVII en conventos y monasterios de ordenes misioneras y con vinculaciones a la Corona española. A ello hemos de sumar la llegada a España de muebles novohispanos de exportación a través de la ruta comercial del Galeón de Manila, en los que se hibridaban técnicas, temas y materiales tanto orientales como americanos. Según algunos investigadores “los muebles lacados comenzaron a importarse con regularidad desde fines del siglo XVI, convirtiéndose un siglo después en uno de los elementos más preciados de la decoración de interiores en Europa” y, especialmente, en el XVIII “no en vano llamado el siglo de las chinoisseries”. Durante este periodo irrumpió, tal y como señalan algunos estudiosos, “un número considerable de objetos orientales con un marcado carácter suntuario y de uso cotidiano, destinados preferentemente a regalos y piezas de coleccionismo (…) entre los objetos demandados por los occidentales, caben destacar (…) principalmente, piezas lacadas, entre las que se encontraban pequeñas piezas contenedoras con diferentes usos como cajas, arquetas, cofres, baúles, escritorios y pequeños muebles que fueron adoptando sus formas al gusto occidental. El interés que despertaron estas piezas de laca fue grande y desde fecha temprana se imitaron los modelos occidentales, como las cajas con tapa curva y, sobre todo, los escritorios o papeleras” como los que había en el interior de las celdas. Esta circunstancia hacía que las habitaciones de los monjes benedictinos españoles tuvieran muebles “con acabados a la moda (pintados o lacados) que incluían tipologías nuevas de mueble, a menudo de procedencia extranjera” cuya presencia no era aprobada por los visitadores.

Las paredes de las celdas se decoraban con “láminas y finas pinturas” a tenor de las referencias escritas por algunos monjes visitadores en sus cartas. Se trataba de diferentes estampas y pinturas realizadas en distintas técnicas. Esta práctica se puede poner en relación con la actividad del pequeño coleccionista particular del XVIII que atesoraba curiosités (herencia de las wunderkammer o cámaras de maravillas) al tiempo que decoraba su espacio doméstico con obras artísticas. En sus gabinetes reunían una serie de obras de pequeño y mediano formato, al alcance de sus posibilidades económicas lo que incluía todo tipo de objetos curiosos. La temática, muy diversa, abarcaba los asuntos religiosos, el paisaje, los bodegones y floreros o el retrato, y se materializaban a través de técnicas tan diversas como el óleo sobre lienzo y tabla, el grabado, la encáustica o incluso el emplumado. Como bien ha señalado René Jesús Payo Hernanz “los centros monásticos fueron, en muchos casos, durante la Edad Moderna, en los territorios periféricos peninsulares, las instituciones que lograron atesorar las colecciones pictóricas de mayor calidad”. Según los inventarios localizados en determinados monasterios sabemos que algunos monjes –especialmente los abades- encargaban retratos que colgaban en las paredes de su propia celda con el fin de demostrar a las visitas que se acercaban hasta su celda el abolengo de su morador.

Algo que llegó a escandalizar a los visitadores fue el hecho de haber encontrado que algunos monjes tenían en sus celdas “relojes de valor excesivo”. Los relojes, como elementos vinculados a la astronomía y la mecánica, salieron en los siglos XIV y XV del ámbito cortesano al que habían estado restringidos para, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, formar parte de gabinetes particulares. Era un ingenio tecnológico capaz de medir un elemento natural como es el tiempo, gracias al ingenio humano. Un instrumento que en otro tiempo había estado reservado a príncipes y poderosos. En el XVII, si bien continuaba siendo un valioso objeto suntuario de especial significación y prohibitivo precio, vio extendido su uso. En el contexto de los monasterios, además, supone la intromisión del tiempo profano en el tiempo litúrgico. La posesión de un reloj en la celda distinguía a su propietario y servía como un sistema preciso, científico y moderno de ordenar lo cotidiano, frente al sistema tradicional que marcaba a jornada y regulaba las ocupaciones del monje. El hecho de que los monjes tuvieran relojes en sus celdas enaltecía a su poseedor y mucho más teniendo en cuenta que era un objeto que, en realidad, no necesitaban ya que el día a día de los benedictinos estaba establecido por la Regla que organizaba el tiempo en diferentes oficios religiosos: Maitines, Laudes, Prima, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Completas. Para estos monjes esta pieza -que podía ser fruto de un regalo o, por el contario, costeados por ellos mismos mediante una cara inversión- marcaría dos horarios distintos: las horas de la comunidad frente a su tiempo privado, marcado por el giro de las agujas del reloj cuyo sonido resonaba en el interior de su celda.

Estos relojes -de probable origen inglés o francés- eran elaborados en latón o plata, y posteriormente dorados. En su caja se aplicaba una decoración con los motivos más diversos. Éstos eran los más modestos pero también los había que incluían figuritas de porcelana china y europea, como los relojes de Pierre Le Roy (1717-1785) e, incluso, se añadían pequeñas figuras autómatas. En esta época era común la utilización de materiales que embellecían la caja que contenía la maquinaria, especialmente las aplicaciones de oro, plata o bronce dorado de estética rocaille. Conforme avanzaba el siglo se decantaban por los temas galantes, pastoriles y pintorescos y el diseño curvaba sus líneas que se ornaban con esmaltes, motivos grabados o taraceas en diversos materiales como carey o madera. En cualquier caso, estos relojes de sobremesa eran el complemento inexcusable en la decoración de interiores dieciochesca y concretaban una serie de aspiraciones cientifistas que no excluían la ostentación y distinción del propietario. En definitiva, un objeto extraordinario y fuera de lo común, no sólo intramuros de los monasterios.

Los informes de los monjes visitadores no sólo aluden a la riqueza de los textiles y del mobiliario hallado en las celdas de algunos religiosos, sino que también hacen referencia al brillo de la plata que utilizaban en empuñaduras de bastones, pequeñas cajas, servicios de mesa y otras piezas que nombran con el genérico nombre de “joyas”, que tanto gustaban a los benedictinos del XVIII. Así lo señala Fray Benito Uría quien se vio en la obligación de tener que recordar que las Constituciones de la Congregación de San Benito de Valladolid prohibían “toda plata en los ajuares particulares del uso del monje, exceptuando sólo el engaste de alguna reliquia”. Este mismo monje, en una carta fechada en 1777 rogaba que se dejaran de utilizar “por el amor de Dios, con la decencia y mayor utilidad de la plata en puños de bastones, en cajas, en cubiertos de mesa y otros ajuares”. Otra carta, ésta escrita por Fray Melchor Morales, recordaba que la Congregación de San Benito prohibía “que los monjes de nuestra Congregación tengan joyas ni piezas de oro, ni de plata, ni de otro metal precioso, salvo el engaste de alguna reliquia”. Este mismo religioso tuvo que subrayar que la normativa tampoco permitía que los monjes tuvieran “para su uso y servicio dichas alhajas, (…) Padres Visitadores pasen a quitarles todo lo que por la leyes está prohibido, sin permitir cajas de plata, ni servicios de mesa del mesmo metal, ni otras puerilidades semejantes”. Puerilidades que no eran tales en el caso de la Congregación Claustral, pues los monjes visitadores detectaron en las inspecciones de las celdas de algunos religiosos que “tenían y traían armas ofensivas y defensivas, sin licencia”. Esta posesión se consideraba como algo opuesto a la paz propia de los monjes, por lo que las Constituciones claustrales tuvieron que subrayar el hecho de que no se permitía la tenencia de “pedreñales, pistolas, carabinas, puñales, dagas, y otros objetos que ocultamente llevan armas”.

De esta manera el mobiliario y ajuar textil de la celda se completaba con otro tipo de objetos que coleccionaban las comunidades religiosas. Nos referimos especialmente a aquellos de plata que, como denunciaron los monjes visitadores, “si miramos las personas se ve (con rubor lo presencié algunas veces) que en una concurrencia de seculares de la primera estofa, quedan estos o escandalizados o sonrojados, no pudiendo presentar una muestra o una caja de tanto coste y primor como la de un monje”. Se trataba de pequeñas cajas que conformaban el entorno a mano del monje. Hay un tipo que se menciona repetidas veces en la documentación estudiada, aquella que cumplía la función específica de tabaquera sobre la que tenemos documentado su uso de manera general entre los benedictinos, ya que “se admitía el uso de polvo de tabaco o rapé; quien más o quien menos poseía una artística y costosa tabaquera –a menudo varias- y podía ufanarse de tabaquista-”. Cuestión que denunciaban con firmeza los Generales de la Orden “la perniciosa y abominable costumbre de los referidos vicios, que aunque a los religiosos les parezca ardua y gravosa esta reformación, entiendan que así lo requiere la pureza del estado que profesamos”. Existen numerosas quejas del tremendo “exceso que se ha[bía] introducido entre los monjes del uso del tabaco de humo, con gran perjuicio de la salud para muchos e indecencia” para todos. Una costumbre que llegó a ser notoria en el caso concreto de la comunidad benedictina de San Juan de la Peña, monasterio perteneciente a la Congregación Claustral Tarraconense Caesaragustana, cuyos monjes eran asiduos al tabaco, práctica que se inserta en la extraordinaria generalización de pequeños placeres íntimos y sociales como el consumo de tabaco o café en la sociedad europea del XVIII.

En las cartas redactadas por los monjes de la Congregación de San Benito de Valladolid, los visitadores llegaron a preguntarse de forma retórica “¿de qué servirá al monje muerto al mundo por su estado una celda de tres o cuatro o más aposentos con todo género de retretes y otras disposiciones, para la familia de un seglar muy acomodado?”. El monje muerto al mundo, es decir, retirado de la vida regular, pocas alhajas precisa, aunque lo que aquí nos interesa destacar es el término retrete sobre el que la documentación se puede estar refiriendo a sillas y/o pequeñas mesas de retrete. Se trata de una moderna y conveniente tipología que serviría para la higiene personal. Los retretes conocidos en el XVIII como mesitas de cabecera de cama -porque se ubicaban junto al lecho nocturno- tenían un tablero de mármol sobre madera y un compartimento que abría una pequeña puerta para guardar una bacinilla. Quizá era el único elemento decorativo de la celda que se ajustaba a una necesidad fisiológica humana y no a razones puramente estéticas.

Con todo no es extraño, por tanto, que los monjes visitadores tras realizar las pertinentes inspecciones en sus visitas a los diferentes monasterios llegaran a exclamar en forma de pregunta “¿Son estas celdas de monjes o lonjas de mercaderes?” y que, además de tener una clara referencia evangélica, tal y como apunta Michel Dubuis también puede tener una intencionalidad de querer equiparar a los religiosos con este gremio lo cual “en una sociedad cuyos modelos son aristocráticos la imagen del mercader resulta degradante”.

FIGURA Nº 6. Láminas procedentes de VV.AA. Encyclopédie Diderot y D’Alembert. Artisanat au XVIIème siecle, París, 1765, Bibliothèque de l’Image, 2001, Recueil de plannches, vol. IV con ejemplos de escritorios y cajas de reloj con pedestales.

FIGURA Nº 6. Láminas procedentes de VV.AA. Encyclopédie Diderot y D’Alembert. Artisanat au XVIIème siecle, París, 1765, Bibliothèque de l’Image, 2001, Recueil de plannches, vol. IV con ejemplos de escritorios y cajas de reloj con pedestales.

A modo de conclusión

En definitiva, gracias a las cartas y a los informes redactados por los monjes visitadores -tanto de la Congregación Claustral Tarraconense Cesaragustana como de la de Valladolid- podemos concluir que los monjes benedictinos de los siglos XVII y XVIII habitaron unas celdas decoradas con lujo y llenas de esplendor. Las necesidades de los religiosos de estas centurias no fueron las mismas que en el medioevo ya que, en la Edad Moderna, la comodidad fue una de las principales premisas de la vida monástica. Hay que tener en cuenta que muchos de estos monjes antes de ingresar en el monasterio para seguir -supuestamente- una vida de clausura, obediencia y pobreza provenían de una elevada extracción social, como es el caso de muchos religiosos de procedencia nobiliaria que profesaron en casas catalanas. Su posición social iba acompañada la mayor parte de las veces de una erudita formación intelectual que habían cultivado a lo largo de los años. Este conocimiento llevaba emparejado consigo, en algunos casos, el gusto por una determinada estética que les hizo adquirir una cierta preferencia por determinadas texturas (cobertones de Inglaterra, colchas profanas, camas de aseos aseglarado, alfombras, tapices…), brillantes calidades de los objetos (escritorios bronceados y concheados, papeleras charoladas…) y costosas piezas de plata (relojes de valor excesivo, empuñaduras de bastones de plata, cajas de mucho coste y primor, tabaqueras…).

Todos estos elementos que atesoraban y guardaban celosamente en sus celdas les hacían compartir el gusto con la sociedad de su tiempo, convirtiéndoles en fervientes seguidores de las modas, tendencias y corrientes estéticas de su época de las que supuestamente no debían ser conocedores. En teoría vivían alejados de lo que ocurría en ruidoso mundo exterior, aunque la documentación demuestre que no era así. Este contacto con lo mundano permitía al monje benedictino no sólo conocer determinados objetos sino anhelar su posesión, valorar su riqueza, adquirirlos e incluso llegar a coleccionarlos. En cualquier caso no deja de ser sorprendente cómo llegaban a conseguir adquirir estas piezas en los principales mercados artísticos. En este sentido creemos que pudieron existir dos vías diferentes de adquisición: por compra directa o por regalo.

En el primero de los casos, la compra de estos objetos podía hacerse a partir de las propias rentas particulares que recibían por acometer sus funciones dentro del monasterio. En este sentido hay que aclarar que los monjes benedictinos españoles recibían rentas particulares por el desempeño de sus oficios, sin tener que dar cuenta a la comunidad sobre en qué habían gastado su dinero, según consta en las Constituciones que señalan que los “monjes oficiales, a quienes por la Santa Sede Apostólica, desde tiempo largísimo (sic) e inmemorial, se confieren Beneficios Regulares (...) y consecuentemente los réditos de ellos pueden gastarlos como suyos” para más adelante concretar que lo podían hacer legítimamente “administrar pues las cosas de la iglesia en nombre del Papa, del superior o de la comunidad, y por el consentimiento de los mismos, y de forma gratuita, no es contrario al voto, y no está prohibido por ninguna ley divina o humana. Por tanto es lícito a los monjes obtener abadías, prioratos, beneficios y oficios regulares, por institución Apostólica o del Ordinario, cuyos réditos (...) pueden distribuir en utilidad propia (…) o para otros fines piadosos”. El capital que administraban era de uso privado y por lo tanto podían emplearlo en comprar aquellos enseres en los que quizás se habían fijado en sus habituales salidas, ya que normalmente pedían “frecuentes licencias para salir, sin más motivos que la gana de salir, sin más asunto que pasear, sin más causa que la curiosidad afeminada de ver lo que pasa en una feria, en una fiesta, en una concurrencia de gentes de todas clases y sexos”. La segunda vía de adquisición de ricos objetos pudo ser por medios de regalos de sus amistades, aquellas que formaban su círculo social secular y que conocían en sus frecuentes salidas -o que incluso conocían antes de profesar en el monasterio- y con los que se mantenían en contacto mediante correspondencia.

En ambos casos, es decir, tanto la adquisición de objetos mediante compra directa con capital del propio monje como por ser fruto de un regalo, no ha quedado constancia documental de ningún tipo, lo que dificulta notablemente su estudio. Esta circunstancia se debe a que en la documentación administrativa de los monasterios benedictinos (libros de fábrica, libros de cuentas, libros de capítulos, actas de gestis, libros de mensa, contratos y otro tipo de documentos), no consta la recepción ni compra de ajuar doméstico a título individual por parte de los monjes, a diferencia de lo que ocurre con los bienes comunales, los cuales sí figuran en este tipo de manuscritos. Esta capacidad adquisitiva debe ponerse en relación con una crítica frecuente en los informes: la continua mención al estado deplorable de las zonas comunes frente al lujo desplegado en las zonas individuales, es decir, las celdas. Los textos suelen subrayar la humildad de los enseres en enfermerías, hospederías así como otras estancias restringidas al uso de personas externas a la comunidad donde abundaban los cacharros y ollas pobres que hacían creer que estos monjes habitaban en la pobreza cuando sabemos que no era así, pues vivían notablemente alejados de ella.

En cualquier caso, a pesar de que la compra de las piezas y muebles con los que los monjes decoraban sus celdas no haya quedado reflejada en la documentación sabemos, a tenor de todas las críticas y denuncias que hemos visto anteriormente, que decoraban estos espacios de manera lujosa. Resulta ciertamente complicado investigar este tipo de cultura material, pues al intencionado silencio documental que existe sobre ellos (de hecho, los propios monjes señalan que sobre los objetos que había en el interior de las celdas “no tenían las escripturas en orden, ni tenían hechos inventarios dellas, y algunas tenían fuera de casa, y assí se han perdido muchas”), debemos sumar el agravante de que muchas de estas piezas no se conservan en la actualidad tras desaparecer a raíz de la desamortización de los monasterios.

Respecto a los inventarios de las posesiones particulares debemos señalar que los monjes teóricamente no podían contar en sus celdas con pertenencias propias aunque, sin embargo, poseían propiedades particulares -tal y como ha quedado demostrado a lo largo de este trabajo- que se denominaban cosas ad usum. Se consentía su posesión cuando se trataba de bienes de menor entidad como “una camisa, una capa, y cosas semejantes a estas, que se gastan con el uso, y que sirven para las necesidades propias (...) la santa Congregación permite a los claustrales utilizar para sí estas pequeñas cosas, sin necesidad de manifestarlo” y, por lo tanto, no tenían obligación de declararlas. Sin embargo, los enseres de lujo no constan en ningún registro pues “no se hacían los escrutinios por las celdas, sino que cada uno tenía lo que podía” que en la mayoría de los casos eran “muchas cosas demasiadamente curiosas, fuera de simplicidad y pobreza religiosa”. Para justificar las posesión de este tipo de enseres expresaron que no era necesario que se hicieran memoriales “tan exactamente” de las pertenencias particulares de los monjes, pues no hacía falta conocer todas las “menudencias” personales y que únicamente había que dejar constancia documental de las “alajas (sic) que sirven para la Comunidad y no de las cosas que tiene el monge (sic) en su celda” porque, según ellos, era algo que ni siquiera “en ninguna de las religiones muy observantes” se estilaba.

Una cuestión surge al plantearse qué ocurría con todo este patrimonio mueble una vez que el monje fallecía. Este asunto estaba contemplado tanto en la Congregación de San Benito de Valladolid como en la Congregación Claustral. Las Constituciones de ambas instituciones detallaban cómo el monje -antes de expirar- debía ceder de viva voz sus pertenencias a la comunidad. Para ello se recomendaba a “todos, abades y monjes, al caer enfermos, antes de recibir el Viático, renuncien a sus bienes (...) para que el religioso no muera no habiendo hecho esta renuncia” que debía ser “de corazón una resignación total; así rotas las cadenas de los bienes temporales el tránsito a la eternidad será más veloz”. Mientras tanto el monje secretario tenía que ir escribiendo “lo que va diciendo el moribundo”. La cesión de los bienes particulares del monje para que éstos pasaran a formar parte del monasterio no sólo ocurría en el seno de la orden benedictina sino que se producía también en otras órdenes religiosas como los jerónimos, tal y como se ha estudiado en el caso del monasterio de San Miguel de los Reyes en Valencia. Así que, si bien estos objetos durante la vida de su poseedor habían sido recluidos al espacio de una celda, al fallecer su dueño se repartían por el resto de dependencias del monasterio. De todos modos, es curioso comprobar cómo todos los elementos y objetos lujosos descritos en las cartas de los monjes visitadores de la orden benedictina se refieren a aspectos seglares, sin encontrar ninguna pieza que muestre devoción religiosa, cuya presencia, por lo menos, podría estar justificada de algún modo.

Por todo ello, podemos señalar que los monjes benedictinos españoles de los siglos XVII y XVIII vivieron rodeados de un esplendor que se manifestó tanto por la presencia como por la abundancia de los objetos y muebles que, como indican algunos estudiosos, son dos de los rasgos definitorios para que podamos hablar de lujo en el espacio doméstico amén de su representatividad, es decir, de la facultad de mostrar el estatus y poderío de su propietario. La presencia de este tipo de “objetos de elevado precio, considerados superfluos o al menos no estrictamente necesarios” se constata en las celdas por las referencias otorgadas por los monjes visitadores en sus cartas mientras que la abundancia “de objetos de uso ordinario, de naturaleza primordialmente funcional” la encontramos en afirmaciones como la del monje Fray Juan Lardito que se preguntaba de forma retórica si en las celdas no había “¿Muchas [más] alhajas para la vanidad que para la necesidad?”. Se puede concluir afirmando que los monjes benedictinos españoles de los siglos XVII y XVIII vivieron en el interior de una celda que, si bien había sido concebida en origen para la vida rigurosa del monje, fue posteriormente secularizándose y adaptándose a los parámetros de la decoración de interiores propia del momento.